1. Leistung der integrierten Planung zum Erhalt der historischen Bausubstanz - Ergebnisse der energetischen, Ressourcen schonenden Sanierung der Fundamente, Fachwerkkonstruktion, äußere Gefache

1.1. Beginn der Instandsetzungsarbeiten am Objekt Bunter Hof in Osterwieck

In Zusammenarbeit mit der Stadt Osterwieck, dem

Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des

Landes Sachsen-Anhalt, der Deutschen Bundesstiftung

Umwelt sowie der BauBeCon Sanierungsträger GmbH

wurde als Modellobjekt für eine energieeffiziente Ressourcen

schonende Sanierung der aus dem 16. Jahrhundert

stammende Adelshof "Bunter Hof" in der

Rössingstraße 5 in Osterwieck ausgewählt.

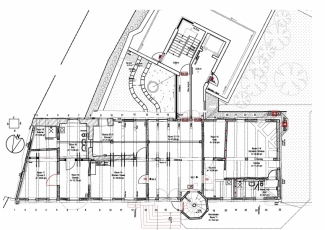

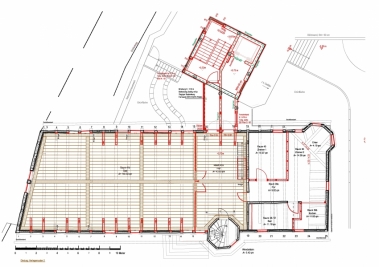

Das vorbereitete Nutzungskonzept orientiert sich an den öffentlichen Belangen der Stadt und des benachbarten Fallstein-Gymnasiums. Die Schüler des integrativen Gymnasiums, teilweise mit körperlichen Behinderungen,

Das vorbereitete Nutzungskonzept orientiert sich an den öffentlichen Belangen der Stadt und des benachbarten Fallstein-Gymnasiums. Die Schüler des integrativen Gymnasiums, teilweise mit körperlichen Behinderungen,

nehmen täglich sehr lange Fahrzeiten in Kauf.

Eine Entlastung und Verbesserung der Schulsituation

sollen vier barrierefreie Wohneinheiten im Bunten Hof

schaffen, in denen acht Schüler leben werden. Die öffentlichen

Belange der Stadt werden mit Nutzung des

ehemaligen Rittersaals im 2. Obergeschoss als Schulungsraum

und Gruppenarbeitsraum und der Unterbringung

eines Teils der Leseräume der Stadtbibliothek

im 1. Obergeschoss integriert.

1.2. Die Ressourcen schonende Ertüchtigung der äußeren Fachwerkwände: "Integrative Planung" Schadenskartierung, Festlegung der Ertüchtigung unter Ressourcen schonenden Aspekten

Die integrative Planung ist der erste Arbeitsschritt der

Sanierung. Diese bildet die Analyse des Schadens des

Gefüges und die Konzeption einer Substanz sowie Ressourcen

schonenden Sanierung. Zunächst stellt der

Holzschutzgutachter die Schädigung des Holzes in Tiefe

und Breite fest, Restquerschnitte der Hölzer und dessen

Tragfähigkeit werden vom Statiker bestimmt, die Sanierungsumsetzung

wird gemeinsam mit dem Planer und der Bauforschung diskutiert.

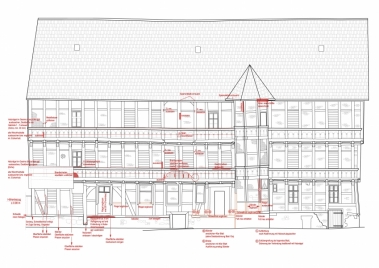

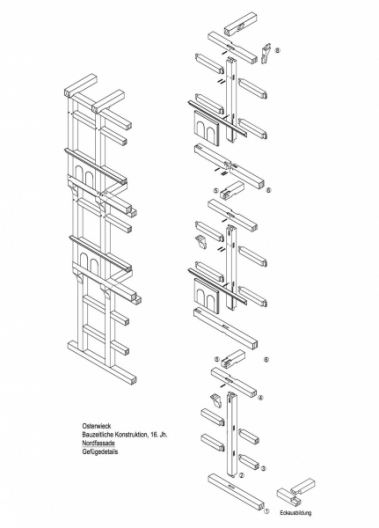

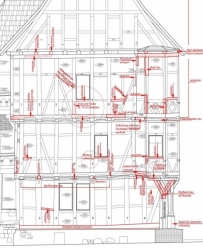

Die Fachwerkkonstruktion an der Nordfassade, in den oberen Stockwerken ein stockwerksweiser Abbund mit Ständern, Riegeln, Brüstungsplatten, Schwell und Rähm, wurde 2013 als Sicherungsmaßnahme und erstes Ergebnis der integrativen Planung ertüchtigt.

Negativ für diese Gebäudeseite wirkte sich 1952 der Abriss des Westflügels aus. Die damals neu errichte Außenfassade im westlichen Teil wurde entsprechend den Vorkragungen des östlichen Abschnitts mit zweitverwendeten Baumaterialien errichtet.

Die Fachwerkkonstruktion an der Nordfassade, in den oberen Stockwerken ein stockwerksweiser Abbund mit Ständern, Riegeln, Brüstungsplatten, Schwell und Rähm, wurde 2013 als Sicherungsmaßnahme und erstes Ergebnis der integrativen Planung ertüchtigt.

Negativ für diese Gebäudeseite wirkte sich 1952 der Abriss des Westflügels aus. Die damals neu errichte Außenfassade im westlichen Teil wurde entsprechend den Vorkragungen des östlichen Abschnitts mit zweitverwendeten Baumaterialien errichtet.

Umfangreiche bauliche Sanierungsmaßnahmen wurden

an dem ursprünglich durch den Westflügel über

Eck eingebundenen Wendelsteinturm vorgenommen.

Der Treppenturm mit einem umlaufenden doppelt gezapftem

Schwellkranz, über Eck gestellten Ständern,

zwei Riegelketten und Brüstungsbohlen, weist in den

oberen Geschossen auf Höhe des Schwellkranzes als

Betonung der Ecksituation aufgenagelte Kapitelle auf.

Der Eingang zum Treppenturm befindet sich in der östlichen

Achse, unmittelbar an den Südflügel angrenzend.

Der Sturzbogen des Eingangs mit Vorhangbogenprofil

verblieb trotz Schließung im 18. Jahrhundert in Folge

der Veränderung der Eingangssituation in situ. Weitere

Eingriffe und Veränderungen des historischen Gefüges

erfolgten im nördlichen Bereich des Wendelsteins

durch den Einbau eines Kellerabgangs vom Hof zum

westlich gelegenen Tonnengewölbe. Der Schwellkranz

und die nördlichen Ständer wurden entfernt und eine

segmentbogenförmige Öffnung in das Sockelmauerwerk

eingebrochen.

In Abstimmung mit den Denkmalfachbehörden wurden

Reste des Sandsteinsockels zurück genommen und

unter Wiederverwendung der Kalksteine mit einer Horizontalsperre

neu aufgemauert. Die Ständerfüße der

Fachwerkkonstruktion wurden neu angeblattet und der

Schwellkranz mit hakenförmigen Ecküberblattungen

aus Eiche neu ausgeführt. Die Ecküberblattung wurde

mit Holznägeln gesichert. Die weiteren Sicherungen des

Fachwerkgefüges beinhalteten Maßnahmen des konstruktiven

Holzschutzes, wie z.B. Abtropfkanten oberhalb

des Schwellkranzes und Brüstungsgesimses, behutsame

Instandsetzungen durch Ausvieren, Anschuhen und

Aufbohlen der Schadensbereiche an Ständern und Riegeln

sowie Aussetzungen im Bereich der Gesimsbalken.

In den Stockwerken der Hauptfassade wurden ebenfalls

Riegel ergänzt, Ständer ausgeviert, Ständer-

sowie Strebenfüße

angeblattet, der Brandschaden an den Brüstungsplatten

beseitigt und die Brustriegel mit Gesimsabdeckungen

versehen. Das Schwellholz wurde in Höhe

des heutigen Haupteingangs ergänzt und im weiteren

Verlauf auf der Unterseite bebeilt.

2013 wurden die Gefache als auch ihr Verputz instandgesetzt

(siehe auch Kapitel 1.3. Gefachsanierung) und

abschließend die gesamte Fassade farblich gefasst. Die

unterste Gefachreihe des Wendelsteins wurde entsprechend

des historischen Bestands mit Bruchsteinen in

Kalkmörtel ausgemauert, auch da in diesem Bereich die

Trittstufen der Treppenspindel auflagern.

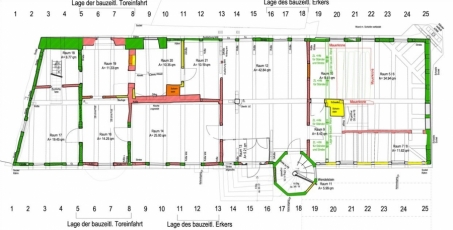

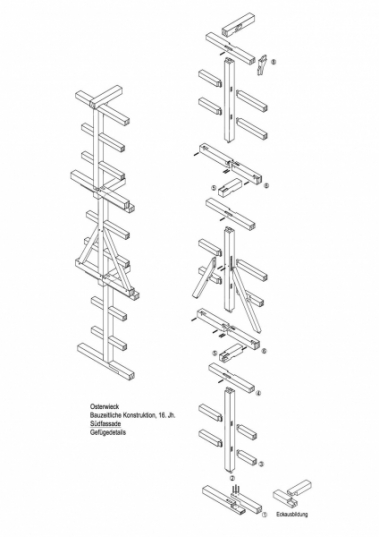

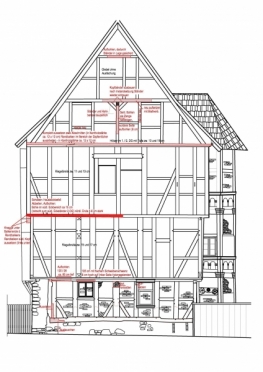

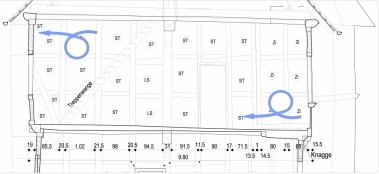

Im letzten Arbeitsschritt wurden 2014 die restaurierten, historischen Fenster wieder eingesetzt und durch ein zweites Kastenfenster thermisch ertüchtigt. Die Ertüchtigung der Südfassade erfolgte ab März 2013 mit der Kartierung der Schäden. Die Fachwerkkonstruktion - ein stockwerksweiser Abbund mit Ständern, Riegeln, Streben, Schwell und Rähm - wurden als Sicherungsmaßnahme 2013 ertüchtigt. Bauzeitlich befand sich zwischen Gebindeachse 16 und 18 ein rechteckig auskragender zweigeschossiger Erker, der im Unterstock auf Streben auflagerte. Befunde wie Zapfenlöcher in den Ständern verweisen auf die ehemalige Konstruktionsform.

Im letzten Arbeitsschritt wurden 2014 die restaurierten, historischen Fenster wieder eingesetzt und durch ein zweites Kastenfenster thermisch ertüchtigt. Die Ertüchtigung der Südfassade erfolgte ab März 2013 mit der Kartierung der Schäden. Die Fachwerkkonstruktion - ein stockwerksweiser Abbund mit Ständern, Riegeln, Streben, Schwell und Rähm - wurden als Sicherungsmaßnahme 2013 ertüchtigt. Bauzeitlich befand sich zwischen Gebindeachse 16 und 18 ein rechteckig auskragender zweigeschossiger Erker, der im Unterstock auf Streben auflagerte. Befunde wie Zapfenlöcher in den Ständern verweisen auf die ehemalige Konstruktionsform.

Im 18. Jahrhundert wurde der Erker entfernt und die Öffnungen

in den Gebindeachsen mit einem Brüstungsriegel

und Lehmsteinen verschlossen. Die Veränderung

des Abbundes in diesem Bereich führte zur Festlegung,

den Neubau mit dem neuen Treppenhaus mit Fahrstuhl

in diesem Bereich anzuordnen.

Die nördliche Abschlusswand des südöstlich angrenzenden Vorgängerbaus, ein vollflächig aufgemauertes Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel von 1 m Stärke, wurde als Fundament und Sandsteinsockel für den 1579 errichteten Fachwerkbau wiederverwendet. Das Bestandsmauerwerk zeigte keinerlei Verformungen oder Scherrisse. 2016 wurden von außen Abdichtungsmaßnahmen vorgenommen.

Die in Abstimmung mit der Denkmalfachbehörde getroffenen Sicherungen der Fachwerkkonstruktion beinhalteten Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes, das Ergänzen fehlender Gesimsbohlen im Traufbereich, verkleiden offener Konstruktionsfugen durch Überblattungen mittels schräger Abdeckleisten und behutsame Instandsetzungen durch Ausvieren, Anschuhen und Aufbohlen der Schadensbereiche an Ständer, Riegel und Streben. Die konstruktive Ertüchtigung der Ständerachsen im 2. Oberstock erfolgte von einer ortsansässigen Fachfirma. Hier wurden die Ständer von innen durch eine über Schwell und Rähm verlaufende Bohle verstärkt.

Die Ertüchtigung startete im März 2013 in einem Seminar mit jungen Wandergesellen. Einen der ersten Arbeitsschritte bildete das Ergänzen fehlender Fachwerkdetails, wie der Knaggen im Unterstock; dem Ergänzen der Schwelle und Anbindung mittels schrägem hakenförmigem Blatt, der profilierten Gesimsbohle unterhalb der Traufe an der abgeschrägten Zerrbalkenlage und die Schließung der Rückbaumaßnahmen von 2009 (2 Gebinde umfassend).

Die nördliche Abschlusswand des südöstlich angrenzenden Vorgängerbaus, ein vollflächig aufgemauertes Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel von 1 m Stärke, wurde als Fundament und Sandsteinsockel für den 1579 errichteten Fachwerkbau wiederverwendet. Das Bestandsmauerwerk zeigte keinerlei Verformungen oder Scherrisse. 2016 wurden von außen Abdichtungsmaßnahmen vorgenommen.

Die in Abstimmung mit der Denkmalfachbehörde getroffenen Sicherungen der Fachwerkkonstruktion beinhalteten Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes, das Ergänzen fehlender Gesimsbohlen im Traufbereich, verkleiden offener Konstruktionsfugen durch Überblattungen mittels schräger Abdeckleisten und behutsame Instandsetzungen durch Ausvieren, Anschuhen und Aufbohlen der Schadensbereiche an Ständer, Riegel und Streben. Die konstruktive Ertüchtigung der Ständerachsen im 2. Oberstock erfolgte von einer ortsansässigen Fachfirma. Hier wurden die Ständer von innen durch eine über Schwell und Rähm verlaufende Bohle verstärkt.

Die Ertüchtigung startete im März 2013 in einem Seminar mit jungen Wandergesellen. Einen der ersten Arbeitsschritte bildete das Ergänzen fehlender Fachwerkdetails, wie der Knaggen im Unterstock; dem Ergänzen der Schwelle und Anbindung mittels schrägem hakenförmigem Blatt, der profilierten Gesimsbohle unterhalb der Traufe an der abgeschrägten Zerrbalkenlage und die Schließung der Rückbaumaßnahmen von 2009 (2 Gebinde umfassend).

Zunächst wurde in diesem Arbeitsabschnitt im 1.

Oberstock eine Korrektur der Schwellverformung vorgenommen

und anschließend ein zweites Schwell auf

der Rauminnenseite eingezogen. Der fehlende Ständer

wurde in lotrechter Achse (Zapfenverbindung mit

neuem Schwell) und zwei Riegel je seitlich des Ständers

eingezogen. Die Verlagerung der Last auf die neu

eingezogene Schwelle erfolgte mit einem hinter dem

Ständer eingezogenen Stempel und dessen Befestigung

im neuen Schwellholz. Zwei Gebinde weiter östlich

wurde die bauzeitliche Strebe - durch den Einbau

einer Fensteröffnung zurückgeschnitten - wieder mittels

senkrechtem Blatt angeschuht. In Gebindeachse

15 wurde die Aussetzung im Rähm als zugfeste Verbindung

mittels Schwalbenschwanzblätter beidseitig

ausgebildet.

2013 wurden auch an der Südfassade in einem weiteren Seminar die bauzeitlichen Gefache ertüchtigt und 2014 die restaurierten, historischen Fenster wieder eingesetzt und durch ein zweites Kastenfenster thermisch ertüchtigt. Hierbei konnte zusätzlich ein bauzeitliches Fenster mit Lüftungsflügeln und äußeren Windrispenbändern wieder eingesetzt werden. Das bauzeitlich aufgemauerte Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel an der Ostfassade zeigte starke Verformungen und Scherrisse. Das Sockelfundament musste auf ganzer Länge unter Verwendung des alten Steinmaterials mit einer Horizontalsperre neu aufgeführt werden. Die Lastannahmen mit 75 kN/m erforderten eine Fundamentbreite von 0,52 m. Die Eckbereiche wurden mit

2013 wurden auch an der Südfassade in einem weiteren Seminar die bauzeitlichen Gefache ertüchtigt und 2014 die restaurierten, historischen Fenster wieder eingesetzt und durch ein zweites Kastenfenster thermisch ertüchtigt. Hierbei konnte zusätzlich ein bauzeitliches Fenster mit Lüftungsflügeln und äußeren Windrispenbändern wieder eingesetzt werden. Das bauzeitlich aufgemauerte Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel an der Ostfassade zeigte starke Verformungen und Scherrisse. Das Sockelfundament musste auf ganzer Länge unter Verwendung des alten Steinmaterials mit einer Horizontalsperre neu aufgeführt werden. Die Lastannahmen mit 75 kN/m erforderten eine Fundamentbreite von 0,52 m. Die Eckbereiche wurden mit

Bewehrung verstärkt. Die auszuführende

Gründungstiefe, der tragfähige Grund wurde durch

Bohrproben in einer Tiefe von 1,40 m ermittelt, konnte

vom begleitenden Bodengutachter abschnittsweise in

ihrer Annahme korrigiert werden. Fortgeführte Begutachtungen

der Bodenbeschaffenheit von Seiten der

Fachfirmen, dem Bodengutachter, dem Statiker und

der Planung, führte zur Reduzierung der Gründungstiefe.

Teilweise wurde eine tragfähige 0,60 - 0,70 m

starke Kiesschicht nach einem Meter bereits erreicht.

Die Sicherungsmaßnahmen des konstruktiven Holzschutzes beinhalteten unter anderem das Verkleiden des Giebeldreiecks, das Schließen offener Konstruktionsfugen und behutsame Instandsetzungen durch Ausvieren, Anschuhen und Aufbohlen der Schadensbereiche an Ständer, Riegel und Streben. Die konstruktive Ertüchtigung des Fachwerks erfolgte ebenfalls im Seminar unter Anleitung einer ortsansässigen Fachfirma. Der im Dreiecksgiebel bauzeitlich erhaltene mittige Ständer wurde durch seitliche Zangen und auf der Vorderseite durch Bohlen verstärkt. Die Zapfenlöcher des ehemals einbindenden bauzeitlichen Fachwerkabbundes im Randbalken des Giebeldreieckes wurde mit einem Kantholz in zwei Abschnitten ausgesetzt.

Weitere Schädigungen befanden sich am Randbalken im 1. Oberstock. Der Randbalken, geschädigt durch Hausbockbefall, wurde abgebeilt und anschließend entsprechend dem Schädigungsgrad konisch verlaufend aufgebohlt. Die Ertüchtigung des östlichen Rähms, Auflager des südlichen Randstücks, erfolgte durch Aussetzungen und einer Knagge.

Die Sicherungsmaßnahmen des konstruktiven Holzschutzes beinhalteten unter anderem das Verkleiden des Giebeldreiecks, das Schließen offener Konstruktionsfugen und behutsame Instandsetzungen durch Ausvieren, Anschuhen und Aufbohlen der Schadensbereiche an Ständer, Riegel und Streben. Die konstruktive Ertüchtigung des Fachwerks erfolgte ebenfalls im Seminar unter Anleitung einer ortsansässigen Fachfirma. Der im Dreiecksgiebel bauzeitlich erhaltene mittige Ständer wurde durch seitliche Zangen und auf der Vorderseite durch Bohlen verstärkt. Die Zapfenlöcher des ehemals einbindenden bauzeitlichen Fachwerkabbundes im Randbalken des Giebeldreieckes wurde mit einem Kantholz in zwei Abschnitten ausgesetzt.

Weitere Schädigungen befanden sich am Randbalken im 1. Oberstock. Der Randbalken, geschädigt durch Hausbockbefall, wurde abgebeilt und anschließend entsprechend dem Schädigungsgrad konisch verlaufend aufgebohlt. Die Ertüchtigung des östlichen Rähms, Auflager des südlichen Randstücks, erfolgte durch Aussetzungen und einer Knagge.

Eine Ertüchtigung

des Gefügeknotens durch Rückschnitt hätte,

bedingt durch die verschiedenen Auflagerpunkte -

Ständer Erdgeschoss, Rähm, Randbalken, Ständer 1.

Oberstock, einen zu großen Eingriff in die historische

Substanz bedeutet.

In den unteren Geschossen wurden die Zapfenlöcher in Randbalken und Ständerwerk der ehemals einbindenden Abortercker ausgesetzt.

Der bauzeitliche Fachwerkabbund war im Giebeldreieck nicht mehr erhalten. Lediglich der mittige Ständer, Auflagerpunkt des Längsrähms, mit seitlichen Kopfbändern entstammte der Bauzeit. Im 18. Jahrhundert wurden hier Nadelhölzer mit stark differenzierenden Querschnitten eingebaut. Die Verwendung von Nadelholz und die Schädigungen durch Hausbockbefall führten zur Entscheidung, das Giebeldreieck mit einem Ziegelbehang zu verkleiden. Der bauzeitlich stark gestörte Randbalken wurde durch den vorkragenden Ziegelbehang ebenfalls vor Schlagregen geschützt.

In den unteren Geschossen wurden die Zapfenlöcher in Randbalken und Ständerwerk der ehemals einbindenden Abortercker ausgesetzt.

Der bauzeitliche Fachwerkabbund war im Giebeldreieck nicht mehr erhalten. Lediglich der mittige Ständer, Auflagerpunkt des Längsrähms, mit seitlichen Kopfbändern entstammte der Bauzeit. Im 18. Jahrhundert wurden hier Nadelhölzer mit stark differenzierenden Querschnitten eingebaut. Die Verwendung von Nadelholz und die Schädigungen durch Hausbockbefall führten zur Entscheidung, das Giebeldreieck mit einem Ziegelbehang zu verkleiden. Der bauzeitlich stark gestörte Randbalken wurde durch den vorkragenden Ziegelbehang ebenfalls vor Schlagregen geschützt.

2013 wurden auch an der Ostfassade in einem weiteren

Seminar die bauzeitlichen Gefache ertüchtigt (siehe

auch Kapitel 1.3. Gefachsanierung) und 2014 die restaurierten,

historischen Fenster wieder eingesetzt und

durch ein zweites Kastenfenster thermisch ertüchtigt.

Die Westfassade kragt in jedem Geschoss vor. Das einheitliche Abbundsystem, die gleichmäßige Verwendung von Eichenholz für die in Reihung stehenden Ständer, Schwell, Rähm und zwei Riegellagen sowie die Verwendung von Kiefernholz im Bereich der Füllhölzer und Deckenbalken kennzeichnen die Bauzeit von 1579. Zwischen den Stichbalken liegende Füllhölzer mit Schiffskehle und die profilierte Schwelle in den Stockwerken betonen die architektonische Erscheinung. In Längsrichtung wird der Westgiebel durch, in den Stockwerken versetzt angeordnete Streben ausgesteift.

Alle Gefügeverbindungen sind gezapft und mit Holznagel gesichert. Die Schwelle im EG war großflächig durch Moderfäule und Anobienbefall zerstört. Der Ersatz der Schwelle erfolgte unter Erhaltung aller Gefachfelder, auch unterhalb der ersten Riegellage. Hierzu wurden diese durch eine Lattenkonstruktion in ihrer Lage gesichert. Der Anschluss an die südliche Schwelle erfolgte mit einer hackenförmigen Ecküberblattung.

Die Westfassade kragt in jedem Geschoss vor. Das einheitliche Abbundsystem, die gleichmäßige Verwendung von Eichenholz für die in Reihung stehenden Ständer, Schwell, Rähm und zwei Riegellagen sowie die Verwendung von Kiefernholz im Bereich der Füllhölzer und Deckenbalken kennzeichnen die Bauzeit von 1579. Zwischen den Stichbalken liegende Füllhölzer mit Schiffskehle und die profilierte Schwelle in den Stockwerken betonen die architektonische Erscheinung. In Längsrichtung wird der Westgiebel durch, in den Stockwerken versetzt angeordnete Streben ausgesteift.

Alle Gefügeverbindungen sind gezapft und mit Holznagel gesichert. Die Schwelle im EG war großflächig durch Moderfäule und Anobienbefall zerstört. Der Ersatz der Schwelle erfolgte unter Erhaltung aller Gefachfelder, auch unterhalb der ersten Riegellage. Hierzu wurden diese durch eine Lattenkonstruktion in ihrer Lage gesichert. Der Anschluss an die südliche Schwelle erfolgte mit einer hackenförmigen Ecküberblattung.

Im 2. Oberstock wurde das neu eingefügte, nördliche

Schwellstück mittels Ecküberblattung mit der Schwelle

der Nordfassade verbunden und an die Schwelle der

Westfassade mittels schrägem Blatt angeschlossen.

Weiterhin wurden die Stichbalken in geschädigten

Bereichen ausgeviert. Die Ständer und Riegel wurden

insbesondere im Bereich der Zapfenlöcher aufgebohlt

und ergänzt.

Schäden an den bis zur zweiten Riegellage geführten, diagonal angeordneten Streben wurden durch aufbohlen oder ausvieren instand gesetzt, beziehungsweise ein Strebenfußpunkt ergänzt.

Zur Unterstützung der Stichbalken im Erdgeschoss wurden Knaggen eingefügt. Im 1. und 2. Obergeschoss wurden unter Berücksichtigung der Verkleidung des Westgiebels in den oberen Geschossen lediglich lotrechte Aufbohlungen mit Stabdübeln und Schlüsselschrauben bzw. ein Streichbalken unter der Stichbalkenlage angebracht.

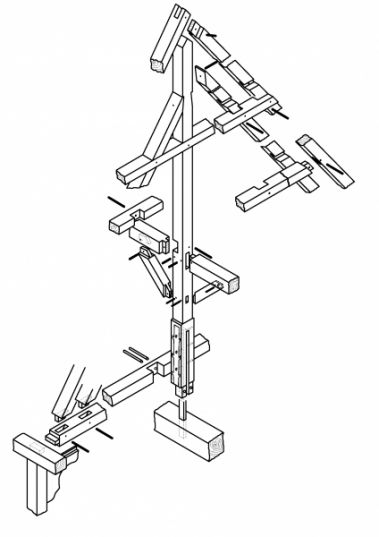

Der bauzeitlich erhaltene Südwesterker im 1. und 2. Oberstock erforderte eine umfassende Ertüchtigung der Gefügepunkte. Die an der Südwestecke auskragenden und profilierten Stichbalken wurden bauzeitlich auf einem Stelzfuß mit seitlich eingezapften Kopfbändern und darüber liegendem Sattelholz aufgelagert. Oberhalb der Stichbalken beginnt der Stockwerksabbund mit umlaufendem Schwellkranz, eingezapften Ständern und Riegeln sowie dem abschließenden Rähm. Unterhalb der Brüstungsriegel zapfen Fußstreben in Schwellkranz und Ständer. Der mittig angeordnete Stelzfuß mit seitlichen Kopfbändern und darüber liegendem Sattelholz wurde bereits im 18. Jahrhundert durch einen 2. Ständer in gleicher Achse stehend

Schäden an den bis zur zweiten Riegellage geführten, diagonal angeordneten Streben wurden durch aufbohlen oder ausvieren instand gesetzt, beziehungsweise ein Strebenfußpunkt ergänzt.

Zur Unterstützung der Stichbalken im Erdgeschoss wurden Knaggen eingefügt. Im 1. und 2. Obergeschoss wurden unter Berücksichtigung der Verkleidung des Westgiebels in den oberen Geschossen lediglich lotrechte Aufbohlungen mit Stabdübeln und Schlüsselschrauben bzw. ein Streichbalken unter der Stichbalkenlage angebracht.

Der bauzeitlich erhaltene Südwesterker im 1. und 2. Oberstock erforderte eine umfassende Ertüchtigung der Gefügepunkte. Die an der Südwestecke auskragenden und profilierten Stichbalken wurden bauzeitlich auf einem Stelzfuß mit seitlich eingezapften Kopfbändern und darüber liegendem Sattelholz aufgelagert. Oberhalb der Stichbalken beginnt der Stockwerksabbund mit umlaufendem Schwellkranz, eingezapften Ständern und Riegeln sowie dem abschließenden Rähm. Unterhalb der Brüstungsriegel zapfen Fußstreben in Schwellkranz und Ständer. Der mittig angeordnete Stelzfuß mit seitlichen Kopfbändern und darüber liegendem Sattelholz wurde bereits im 18. Jahrhundert durch einen 2. Ständer in gleicher Achse stehend

verstärkt. Dennoch konnte das Problem des vertikalen

Lastabtrags und damit verbundene Verformungen

der Gefügekonstruktion nicht behoben werden. Die

im Inneren in den von Süd nach West verlaufenden

Wechsel eingezapften, an der Fassade auskragenden

Stichbalken wurden aufgrund der unterschiedlichen

Höhen nicht ausreichend vom Sattelholz, dem Auflager,

erfasst. Mehrere Konstruktionsvarianten wurden

erörtert und schließlich dem Abfangen des Eckerkers

über zwei sich gegenüberstehenden Stützen auf

Sandsteinpostamenten Vorrang gegeben.

Weitere Ertüchtigungsmaßnahmen bezogen sich auf

den polygonalen Schwellkranz. An den Gefügepunkten

der hackenförmigen Ecküberblattungen zapfen

die Ständer der Geschosse ein. Ein Austausch einzelner

Schwellabschnitte hätte hierbei den Rückbau des

gesamten Gefachfeldes mit inneren Putzen und Malereien

bedeutet. Daher wurden geschädigte Schwellbereiche

mittels einer passgenauen, dreiecksförmigen

Aufbohlung ertüchtigt. Auf der Rauminnenseite der

Westfassade sind Fassungen der

Bauzeit sowie Inschriften und Tapetenreste

des 19. Jahrhunderts erhalten, die unter anderem den

behutsamen und dadurch auch Ressourcen schonenden

Umgang voraussetzten und am Beispiel dieses

Arbeitsablaufes betonten. So wurde zum Erhalt der

historischen Fassungen in der integrierten Planung beschlossen,

an dieser Stelle mit einer außen liegenden

Dämmung zu arbeiten. Bereits im 19. Jahrhundert hatte

der Westgiebel einen Schieferbehang als Wetterschutz

erhalten, der die Konstruktion bekleidete.

1.3. Die Ertüchtigung der äußeren Gefachfelder an den Fassaden unter Ressourcen

schonenden und energieeffizienten Gesichtspunkten

1.3.1. Die Ertüchtigung der historischen Ziegelsteingefache

Im Bereich der Nordfassade wurden die Gefache des

16. Jahrhunderts - Stakenhölzer mit Strohlehmputz

und einen gegen Witterungseinflüsse schützenden

Kalkputz mit Anstrich - mit einem Lehmunterputz und

abschließend mit einem Otterbein-Kalk ertüchtigt. In

einem Seminar wurden zunächst lose Putzflächen entfernt,

Lehmuntergründe aufgeraut und angefeuchtet,

um anschließend einen neuen Lehmputz aufzutragen.

Hohlstellen wurden mit Strohlehmputz mittels Fugenkelle

ausgestopft. Als Lehmputz wurde zur Reparatur

des Flechtwerks ein fertig gemischter Lehmunterputz,

teilweise mit Strohhäckseln versetzt, verwendet. Geschädigte

Stakenhölzer wurden ausgetauscht und eine

Lagekorrektur vorgenommen, wenn Staken sich nicht

mehr in den Nuten der Riegelhölzer befanden.

Ab Juni 2015 wurden die Gefache, überwiegend aus dem 16. Jahrhundert, mit Stakenhölzer und Strohlehmputz, mit einem 1 - 2 cm starken Otterbein-

Ab Juni 2015 wurden die Gefache, überwiegend aus dem 16. Jahrhundert, mit Stakenhölzer und Strohlehmputz, mit einem 1 - 2 cm starken Otterbein-

Kalkputz abgeputzt. Ältere Putzflächen mit Fassungen

wurden nicht überstrichen, sondern mit einer Injektage, bestehend

aus Lehm, Marmormehl, Wasser und Kleister, rückbefestigt.

Auf einzelnen Putzresten waren die Erstfassung

Altweiß und die Zweitfassung, eine rote Backsteinimitation

noch erhalten. Vor dem Anstrich wurden größere

Rissstrukturen in der Fachwerkkonstruktion mit einem

Gemisch aus Tierhaaren, Leinöl und Lehm sorgfältig

ausgestopft. Unter 1 cm verblieben sie unbehandelt,

lediglich tief ausgestrichen. In der Konstruktion fehlende

Konusplättchen oder Fugen zwischen Riegel und

Ständer wurden noch ausgesetzt, Knaggen oder Abdeckungen

über Schwellverformungen und auskragenden Schwellhölzern

der Längsseite im Giebelbereich wurden ergänzt.

1.3.2. Die Ertüchtigung der Gefache mit Stakenhölzern und Strohlehmputz

Die mit Lehmsteinen oder Ziegelsteinen geschlossenen

Gefache des 18. und 19. Jahrhunderts wurden ebenfalls

mit dem Otterbein-Kalk abgeputzt. Die unteren Gefache

des Wendelsteins wurden mit Bruchsteinen ausgemauert,

die Gefachfelder im 1. und 2. Obergeschoss mit Ziegelstein. Teilweise erfolgte

der Abputz der Gefachaußenseite

mit Otterbein-Kalk. Am Westgiebel wurde das

Giebeldreieck teilweise mit Lehmsteinen ausgemauert.

Zuvor wurden umlaufend an die Fachwerkkonstruktion

Dreikantleisten angebracht.

Abb. 36 2. Obergeschoss, Raum 36, Mikrowellenbehandlung an Wechsel und Stichbalken mit Malerei in der westlichen Wohnung

1.4. Die Mikrowellenbehandlung der Braunfäule an der Fachwerkkonstruktion

2012 wurde bei der Untersuchung am Westgiebel Pilzbefall

festgestellt. Dieser wurde entsprechend den Forderungen

nach DIN 68800-4 bestimmt. Untersuchungsmethoden,

wie die makroskopische Untersuchung vor

Ort mit Taschenmikroskop sowie Mikroskopie im Labor

wurden angewandt. Am Säulenfuß und Deckenbalken

oberseitig wurde Weißer Porenschwamm festgestellt.

Die normalerweise reinweißen Myzelien waren hier

lehmgelb verfärbt. Die Myzelstränge bestanden fast

ausschließlich aus Gefäßhyphen, ohne Balken- und

Ringverdickung. Der gelbrandige Hausschwamm weist

im Unterschied englumige Gefäßhyphen mit Balkenverdickung

auf. (Untersuchung Roland Becker, Sachverständiger

der HWK Magdeburg, Nr. 10-246, Oktober

2012).

Eindringende Nässe und der direkte Kontakt mit einer Bitumenbahn verursachte den Pilzbefall und letztendlich die Verfärbung. Der Weiße Porenschwamm ist ein Braunfäuleerreger, sichtbar durch kleine Würfelbrüche im Holz. Auch nach 10 Jahren Trockenstarre kann bei diesem Pilzbefall ein erneutes Auswachsen des Altbefalls auftreten.

Empfohlen wurde, eine Sondermaßnahme wie Heißluft oder Mikrowellenbehandlung durchzuführen sowie baubegleitende konstruktive Maßnahmen zur Unterstützung der Tragfähigkeit der Deckenbalken umzusetzen.

Eindringende Nässe und der direkte Kontakt mit einer Bitumenbahn verursachte den Pilzbefall und letztendlich die Verfärbung. Der Weiße Porenschwamm ist ein Braunfäuleerreger, sichtbar durch kleine Würfelbrüche im Holz. Auch nach 10 Jahren Trockenstarre kann bei diesem Pilzbefall ein erneutes Auswachsen des Altbefalls auftreten.

Empfohlen wurde, eine Sondermaßnahme wie Heißluft oder Mikrowellenbehandlung durchzuführen sowie baubegleitende konstruktive Maßnahmen zur Unterstützung der Tragfähigkeit der Deckenbalken umzusetzen.

Die zunächst durchgeführte bauliche Maßnahme umfasste

den Einzug zweier Unterzüge oberhalb des bauzeitlichen

Wechsels. Die Unterzüge lagern auf dem

Rähm im Dachgeschoss auf und wurden mit dem bauzeitlichen

Wechsel mittels Vollgewindeschrauben verbunden.

Im Juni 2015 wurde die Mikrowellenbehandlung nach DIN 68800 Teil 4 Abs. 13 im 2. Obergeschoss durchgeführt. Diese Behandlungsmethode wurde gewählt, um den mit Weißem Porenschwamm befallenen bauzeitlichen Wechsel mit Malereien des 16. Jahrhunderts zu erhalten und ein Rähmholz im Dachgeschoss und Auflagerpunkt der Sparren zu trocknen. Das Mikrowellengerät wurde auf einem Stativ von unten an den Balken herangeführt. Während der Durchführung wurden an verschiedenen Messpunkten die kontinuierliche Temperaturerhöhung erfasst. Das Holz wird hierbei unabhängig der Holzfeuchte auf ca. 82°C erwärmt.

Die Messpunkte wurden an den Stichbalken und Wechsel im Erkerbereich befestigt und zeigten einen kontinuierlichen Temperaturanstieg von 22,3°C bis 82°C an. Die Temperatur wurde über drei Minuten gehalten. Die Leistung der Mikrowellenbehandlung wurde vom Holzschutzgutachter mängelfrei abgenommen.

Im Juni 2015 wurde die Mikrowellenbehandlung nach DIN 68800 Teil 4 Abs. 13 im 2. Obergeschoss durchgeführt. Diese Behandlungsmethode wurde gewählt, um den mit Weißem Porenschwamm befallenen bauzeitlichen Wechsel mit Malereien des 16. Jahrhunderts zu erhalten und ein Rähmholz im Dachgeschoss und Auflagerpunkt der Sparren zu trocknen. Das Mikrowellengerät wurde auf einem Stativ von unten an den Balken herangeführt. Während der Durchführung wurden an verschiedenen Messpunkten die kontinuierliche Temperaturerhöhung erfasst. Das Holz wird hierbei unabhängig der Holzfeuchte auf ca. 82°C erwärmt.

Die Messpunkte wurden an den Stichbalken und Wechsel im Erkerbereich befestigt und zeigten einen kontinuierlichen Temperaturanstieg von 22,3°C bis 82°C an. Die Temperatur wurde über drei Minuten gehalten. Die Leistung der Mikrowellenbehandlung wurde vom Holzschutzgutachter mängelfrei abgenommen.

1.5. Die statisch konstruktive Ertüchtigung unter Ressourcen schonenden und energetischen Gesichtspunkten

1.5.1. Standsicherheitsnachweis für die Längswände im 2. Obergeschoss, Rittersaal (Raum 41)

Durch intensive Beratung und den Austausch von Fachwissen

wurde versucht, gemeinsam mit den Statikern,

Prüfstatikern und beratenden Statikern, der Bauforschung

und Planung ein Konzept zu finden, das für die

historisch wertvolle Substanz denkmalschützend ist.

Angestrebt wurde eine Ertüchtigung, die den Bestand

des Gebäudes bewahrt und bei der die Entwicklung des

Sanierungskonzeptes vom Bestand des Gebäudes ausgeht.

Besonders problematisch gestalteten sich die Bemessung

und der Nachweis der Aussteifung des 20 Meter

langen Rittersaales im 2. Obergeschoss, der in seiner

historischen Gestalt erhalten und erlebbar bleiben

sollte. Die Umfassungswände des Saales bestehen aus

einem Fachwerk aus Eiche, an der Nordseite mit Brüstungsplatten,

auf der Südseite mit versetzt angeordneten

Dreiviertelstreben in Längsrichtung ausgesteift.

Die Gefachmaterialien bestehen aus Stakenhölzer mit

Strohlehmputz, Lehmsteinen und Vollziegel.

Historisch unterstützten eingezapfte Knaggen in jedem

3. Gebinde die Rahmenwirkung des Gebäudes.

Die laut DIN 1052 heranzuziehenden "Geregelten Bauprodukte"

bezüglich ihrer Druck- und Zugfestigkeit beziehen

sich nicht auf historische Tragwerkkonstruktionen

mit unterschiedlichen Ausfachungen, wie Ziegel-,

Lehmsteine oder auch Stakenhölzer mit Strohlehmputz.

Somit musste ein anderer Weg des Nachweisverfahrens

gefunden werden. Das schadlose Überdauern des Gebäudes

- die Gefache mit historischen Putzflächen zeigen

keinerlei Schrägrisse, die auf das Einwirken großer

unverträglicher Horizontalkräfte hinweisen - bildete

die Basis der Sanierungskonzeption.

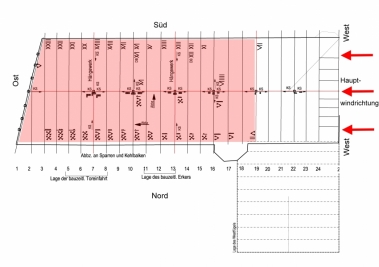

Gemeinsame Überlegungen von Seiten der Statiker, beratenden Statiker, Prüfstatiker, Planer und der Bauforschung führten zu der Annahme, dass unter anderem die Ausrichtung des Gebäudes und die Nachgiebigkeit des Traggefüges, die eine Verteilung der Windlasten bewirkt, das schadlose Bestehen des Gebäudes bewirkte.

Gemeinsame Überlegungen von Seiten der Statiker, beratenden Statiker, Prüfstatiker, Planer und der Bauforschung führten zu der Annahme, dass unter anderem die Ausrichtung des Gebäudes und die Nachgiebigkeit des Traggefüges, die eine Verteilung der Windlasten bewirkt, das schadlose Bestehen des Gebäudes bewirkte.

Aufgestellte Sanierungskriterien waren unter anderem:

die Bundwand in Achse 19 sollte in der Bemessung

und Ertüchtigung der horizontalen Aussteifung nicht

überbeansprucht werden,

Minimierung der Eingriffe in die Substanz,

Ertüchtigung nach Möglichkeit entsprechend der Materialien

des historischen Bestandes,

um bauphysikalischen Problemfeldern vorzubeugen.

Zur Ermittlung der tatsächlichen Windkräfte die auf das

Gebäude einwirken, wurde die Windrichtung berücksichtigt

und Winddaten der letzen 40 Jahre ermittelt

(Wetterstation Langeln). Laut nationalem Anhang der

DIN EN 1991 - 1.4 kann eine Abminderung des anzusetzenden

Winddrucks auf die Längswände erfolgen, insofern

der Richtungseinfluss berücksichtigt ist. Die Firstlinie

des Gebäudes verläuft in Ost/West/Richtung. Eine

Abminderung von 20% der anzusetzenden Windlasten

konnten im Nachweisverfahren erreicht werden (1).

1.5.2. Aussteifung der Längswände im ehemaligen Rittersaal (Raum 41)

Dies bedeutete für die konstruktive Ertüchtigung: Das

Aufgreifen des historischen Rahmensystems - Ständer

/ Deckenbalken / Knagge - was in der Umsetzung

zur Aufbohlung der Ständer mit 8 cm starken Bohlen

über das in Längsrichtung laufende Rähm und Schwell

geführt hat. Die Aufbohlung wurde in diesem Bereich

entsprechend der Vorkragung ausgeklinkt und die Zwischenräume

Bestandteil der Dämmebene.

Zusätzlich wurden Kopfbänder in jedem Gebinde angebracht,

hier erfolgte die Befestigung mit einer Grundplatte

aus Stahl und einem Schlitzblech (2).

Die Verknüpfung

der energetischen und statisch konstruktiven

Ertüchtigung stellt ein wichtiges Ergebnis der integrativen

Planung dar. Die zusätzliche Anbringung von Kopfbändern

in Holz in jedem Gebinde erwirkt eine aussteifende

Rahmenwirkung der Gefügekonstruktion.

1.5.3. Deckenbalken über dem 1. Obergeschoss (Raum 28-35)

Die Deckenbalken im 1. Oberstock vom Ostgiebel zur

Bundwand in Gebindeachse 19 mit einem Querschnitt

von 24/22 cm im Abstand von 1 bis 1,25 m waren für die

angesetzten Verkehrslasten von 3,0 kN/m2 nicht ausreichend

tragfähig (3). Aufgrund der wertvollen

Raumstrukturen sollten Unterzüge, aufgelagert auf Ständern,

vermieden werden.

Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Rittersaal, oberhalb des 1. Obergeschosses, wurde in der Planung als Schulungsraum der Stadt vorgesehen, um dessen Saalcharakter auch weiterhin zu bewahren. Verkehrslasten von 3 kN/m2 wurden im Nachweis gefordert. Die Nutzung des Versammlungsraumes ist mit maximal 80 Personen und einkalkulierten vier Rollstuhlfahrern entsprechend vorliegendem Bestuhlungsplan zulässig (4). Nach längerem Austausch mit dem Statiker, Prüfstatiker, Bauherren und Planer konnten die anzusetzenden Verkehrslasten für die Berechnung der vertikalen Lasten für den historischen Saal im 2. OG und der damit verbundenen Nutzung reduziert werden.

Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Rittersaal, oberhalb des 1. Obergeschosses, wurde in der Planung als Schulungsraum der Stadt vorgesehen, um dessen Saalcharakter auch weiterhin zu bewahren. Verkehrslasten von 3 kN/m2 wurden im Nachweis gefordert. Die Nutzung des Versammlungsraumes ist mit maximal 80 Personen und einkalkulierten vier Rollstuhlfahrern entsprechend vorliegendem Bestuhlungsplan zulässig (4). Nach längerem Austausch mit dem Statiker, Prüfstatiker, Bauherren und Planer konnten die anzusetzenden Verkehrslasten für die Berechnung der vertikalen Lasten für den historischen Saal im 2. OG und der damit verbundenen Nutzung reduziert werden.

Daraus folgend wurden die Deckenbalken im 1. OG von

oben mit einer 8 cm starken Bohle aufgedoppelt. Die

Verstärkung erfolgte im 1. Feld von der Nordfassade bis

zum außermittigen Unterzug. Eine statische Verbindung

zwischen Deckenbalken und aufliegender Bohle

wurde durch Bulldog-Dübel erreicht.

Im März 2015 erfolgte die Absenkung der Längshölzer im Rittersaal im nördlichen Bereich um maximal 6 cm. Die Längshölzer wurden auf die querverlaufende Deckenbalkenausgleichschicht (nicht Verstärkung) aufgekämmt, d.h. die Längshölzer wurden im Querschnitt reduziert. Die Höhe des Raumes im südlichen Bereich im Anschluss an das neue Treppenhaus verblieb in der bisherigen Höhe.

Im März 2015 erfolgte die Absenkung der Längshölzer im Rittersaal im nördlichen Bereich um maximal 6 cm. Die Längshölzer wurden auf die querverlaufende Deckenbalkenausgleichschicht (nicht Verstärkung) aufgekämmt, d.h. die Längshölzer wurden im Querschnitt reduziert. Die Höhe des Raumes im südlichen Bereich im Anschluss an das neue Treppenhaus verblieb in der bisherigen Höhe.

1.5.4. Deckenbalken über dem Erdgeschoss, Diele (Raum 12)

Für die statisch konstruktive Ertüchtigung der Gebindeachse

15 in der Eingangsdiele wurde ein zusätzlicher Eichenholzständer

eine Gebindeachse westlich des bauzeitlichen Ständers eingezogen, um

die Auflagerpressung zu reduzieren.

Die Eichenholzstütze, 30/30 im Querschnitt, wurde auf einem Einzelfundament, horizontaler Sperrbahn und Eichenbohle aufgeständert und

Die Eichenholzstütze, 30/30 im Querschnitt, wurde auf einem Einzelfundament, horizontaler Sperrbahn und Eichenbohle aufgeständert und

verschraubt. Zur Reduzierung der Auflagerpressung am Stützenkopf

wurde ein Sattelholz mit seitlicher Wulst angebracht. Die Oberfläche

des Ständers wurde zur Angleichung an die Oberfläche des

historischen Ständers gehobelt.

1.5.5. Deckenbalken über dem Erdgeschoss (Raum 14-21)

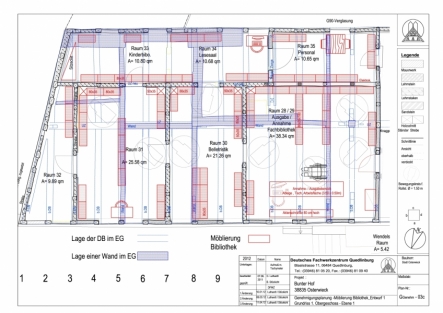

In der Nutzungsplanung wurde festgelegt, Leseräume

für die Stadtbibliothek im 1. Obergeschoss, Raum 29-35,

einzubringen. Durch intensive Beratung und Austausch

von Fachwissen wurde versucht, gemeinsam mit den

Statikern, Prüfstatikern und beratenden Statikern, der

Bauforschung und Planung ein der historisch wertvollen

Substanz entsprechendes, denkmalgerechtes statisches

Konzept zu finden. Bei der Entwicklung des Sanierungskonzeptes

stand die Bewahrung des Gebäudebestandes im Vordergrund.

Das Erstellen eines Möblierungsplanes für die Leseräume der Bibliothek und die Bestimmung des Gesamtgewichtes der Regalsysteme mit Inhalt ermöglichte den Nachweis der Standfestigkeit der historischen Konstruktion. Hierzu wurde zunächst die Verkehrslast für das 2. OG mit 3,0 kN/m2 festgelegt (5).

Die geringen Raumgrößen im 1. OG und die barrierearme Erschließung der Räume hatten eine geringe Stellfläche zur Folge. Die Anordnung der Regale erfolgte nach Möglichkeit immer oberhalb einer tragenden Wand des Erdgeschosses.

Das Erstellen eines Möblierungsplanes für die Leseräume der Bibliothek und die Bestimmung des Gesamtgewichtes der Regalsysteme mit Inhalt ermöglichte den Nachweis der Standfestigkeit der historischen Konstruktion. Hierzu wurde zunächst die Verkehrslast für das 2. OG mit 3,0 kN/m2 festgelegt (5).

Die geringen Raumgrößen im 1. OG und die barrierearme Erschließung der Räume hatten eine geringe Stellfläche zur Folge. Die Anordnung der Regale erfolgte nach Möglichkeit immer oberhalb einer tragenden Wand des Erdgeschosses.

Die Regallasten wurden als direkte Belastung seperat

nachgewiesen. Als Konsequenz wurde lediglich eine

beidseitige Verstärkung mit einem 16 cm hohen und

1 cm starken Flachstahl, zur Verringerung der Auflagerpressung,

an einigen Deckenbalken benötigt (6).

An der nördlichen Außenwand wurde unterhalb der Deckenbalken

ein starkes Kantholz, zur Verringerung der

Auflagerpressung am Deckenbalkenkopf, angebracht.

Zusätzlich wurde ein neuer Unterzug im südöstlichen

Bereich des EG eingebracht und die Hintermauerung

der Mittellängswand, ursprünglich nur in einer Höhe

von 2,50 m vorhanden, bis zur Deckenbalkenlage geführt.

Der erstellte Möblierungsplan ist im Genehmigungsverfahren festgeschrieben. Das Gesamtgewicht der Regale mit Buchbestand beträgt 264 kg.

Der erstellte Möblierungsplan ist im Genehmigungsverfahren festgeschrieben. Das Gesamtgewicht der Regale mit Buchbestand beträgt 264 kg.

1.5.6. Deckenbalken über dem 2. Obergeschoss (Raum 24/25)

Negativ wirkte sich 1952 der Abriss des Westflügels auf

die noch verbliebene Deckenkonstruktion der Räume

24 und 25 aus. Die ursprüngliche Fachwerkinnenwand

des Hauptgebäudes im Übergang zum Westflügel wurde

abgetragen und die heutige Außenfassade entsprechend

den Vorkragungen des östlichen Abschnitts der

Nordfassade mit zweitverwendeten Baumaterialien

errichtet. Im Innern endeten somit die 10 m langen bauzeitlichen

Deckenbalken vor der neu errichteten Fachwerkaußenwand

ohne Auflager.

Als neuer Deckenabschluss wurden neue Deckenbalkenabschnitte

zwischen die vorhandenen bauzeitlichen Deckenbalken gelegt.

Die statische Berechnung hierfür lieferte Herr Noack vom Ingenieurbüro Hammer & Partner und die Prüfung dieser erfolgte durch Prof. Dipl.-Ing. Dieter Beyer, Ingenieurbüro für Baustatik. Die Bewertung der Hölzer lag in der Verantwortung des Holzschutzgutachters Dipl.-Ing. (FH) Roland Becker.

Eine nachträgliche Einbindung in die 1952 errichte Fachwerkwand war nicht mehr möglich. Zur Stabilisierung der gesamten Deckenkonstruktion wurde 2013 ein Unterzug mit zwei Beistielen an den Außenwänden und ein mittiger in Achse des Mittellängsunterzuges im 1. Obergeschoss eingebaut.

Die statische Berechnung hierfür lieferte Herr Noack vom Ingenieurbüro Hammer & Partner und die Prüfung dieser erfolgte durch Prof. Dipl.-Ing. Dieter Beyer, Ingenieurbüro für Baustatik. Die Bewertung der Hölzer lag in der Verantwortung des Holzschutzgutachters Dipl.-Ing. (FH) Roland Becker.

Eine nachträgliche Einbindung in die 1952 errichte Fachwerkwand war nicht mehr möglich. Zur Stabilisierung der gesamten Deckenkonstruktion wurde 2013 ein Unterzug mit zwei Beistielen an den Außenwänden und ein mittiger in Achse des Mittellängsunterzuges im 1. Obergeschoss eingebaut.

1.5.7. Deckenbalken über dem 1. Obergeschoss, Diele (Raum 27)

Die Verkehrslasten im 2. Obergeschoss im Bereich des

Rittersaales und des Flures wurden mit 3 kN/m2 festgelegt.

Statisch konstruktiv musste der Mittellängsunterzug

trotz optimierter Verkehrslasten mit einer

Stützweite von 4,90 m beidseitig mit einem mit Dübeln

befestigten Flachstahlband verstärkt werden, um die

Biegebeanspruchung zu reduzieren (7). Alternativen

zum Flachstahlband wurden erörtert. Verstärkungen

mit Holzbohlen hätten Beistiele als Auflagerkonstruktion

vor der bauzeitlichen Fachwerkwand bis zum Erdgeschoss

bedingt. Eine dritte Variante war die Schaffung

von Auflagerpunkten integriert in den historischen

Gefachfeldern, was jedoch einen umfassenden Eingriff

in die historische Substanz bedeutet hätte. Durch

die integrierte Planung konnte ein solcher Eingriff abgewandt

werden und eine schlichte, im historischen

Bild nicht störend wirkende Lösung zur konstruktiven

Ertüchtigung erarbeitet werden (statische Berechnung

Ingenieurbüro Hammer & Partner; Prüfung Prof.

Dipl.-Ing. Dieter Beyer, Ingenieurbüro für Baustatik; Bewertung

der Hölzer Dipl.-Ing. (FH) Roland Becker).

1.6. Instandsetzung der Lehmschlagdecken im 1. und 2. Obergeschoss unter Ressourcen schonenden Aspekten

Im 1. und 2. Obergeschoss wurden Eichenholzstaken

zwischen die Deckenfelder in Nuten eingeschoben und

auf diese eine 5 bis 7 cm starke Lehmschlagdecke aufgetragen.

Zur Herstellung der Lehmschlagdecke wurde

Langstroh und Lehm verwendet.

Nach Ausbau der historischen Dielung und Entfernen der Sandschüttungen konnten nur wenige beschädigte Stellen im Aufbau der Lehmschlagdecke festgestellt werden. Der Holzschutzgutachter bestätigte die Schadensfreiheit der Hölzer.

Durch nachträgliche Schornstein- und Treppeneinbauten waren einige Deckenbereiche offen.

Nach Ausbau der historischen Dielung und Entfernen der Sandschüttungen konnten nur wenige beschädigte Stellen im Aufbau der Lehmschlagdecke festgestellt werden. Der Holzschutzgutachter bestätigte die Schadensfreiheit der Hölzer.

Durch nachträgliche Schornstein- und Treppeneinbauten waren einige Deckenbereiche offen.

Diese wurden im Zuge der Baumaßnahme mit 5 cm starke Kiefernholzbohlen

geschlossen, auf denen der Lehmschlag neu verstrichen wurde.

In vielen historischen Bauten werden Lehmschlag- oder Lehmwickeldecken herausgeschlagen ohne zuvor die Begutachtung der Bausubstanz durchzuführen. Das Schließen der Deckenfelder mit neuen Baumaterialien erfordert hohe energetische Aufwendungen in der Produktherstellung (Zuschnitt der Bohlen, Abbau der Lehmvorkommen) und reduziert unnötig ökologische Rohstoffe.

In vielen historischen Bauten werden Lehmschlag- oder Lehmwickeldecken herausgeschlagen ohne zuvor die Begutachtung der Bausubstanz durchzuführen. Das Schließen der Deckenfelder mit neuen Baumaterialien erfordert hohe energetische Aufwendungen in der Produktherstellung (Zuschnitt der Bohlen, Abbau der Lehmvorkommen) und reduziert unnötig ökologische Rohstoffe.

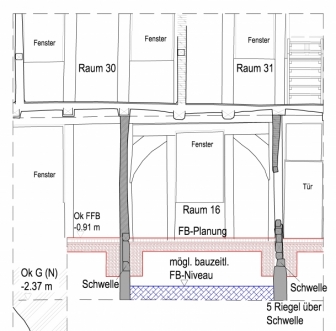

1.7. Instandsetzung des Erdgeschossfussbodens mit Schaumglasschotter und einer abschließenden Faserbetonschicht

Vor Ort Situation

Ab Dezember 2013 begann nach Ausschachtung des Erdgeschosses das Einbringen des Schaumglasschotters als Dämmung der Fussbodenebene. Die Teilunterkellerung mit zwei bauzeitlichen, tonnengewölbten Räumen ab der östlichen Tordurchfahrt und zwei bereits vor dem 16. Jahrhundert errichteten Räumen mit Holzbalkendecke und westlich angrenzend mit Kreuzgratgewölbe, bedingten die unterschiedlichen Aufbauhöhen des Fussbodenniveaus im Erdgeschoss. In nichtunterkellerten Bereichen wurden Aufbauhöhen von 20 - 70 cm mit recyceltem Glas, dem Schaumglasschotter, ausgeführt.

Material

Der gegenüber aufsteigender Feuchtigkeit kapillarbrechende Schaumglasschotter besitzt zudem wärmedämmende und diffusionsoffene Eigenschaften. Auch das geringe Gewicht des Schüttgutes, lediglich 150 kg/m3, stellt eine weitere positive Eigenschaft dar, gegenüber herkömmlichem Kies. Diese Parameter sollen durch Holzfeuchtemessstellen am Fachwerkgefüge der Tordurchfahrt überprüft werden. Hier liegt das Schwellholz der bauzeitlichen Bundwände der Tordurchfahrt 1 m unter dem Fußbodenniveau der Barockzeit, welches auch weiterhin Gültigkeit besitzt (Erhalt der Sturzhöhen, Gefachschließungen und Möglichkeit des Wiedereinbaus der historischen Türen). Der Schaumglasschotter besitzt je nach verdichtetem Zustand eine hohe Druckfestigkeit von bis zu 275 bis 570 kN/m2 (entsprechend der Verdichtung und seitlicher Seitenausdehnung) (8).

Einbau

Der ausgeschachtete Bereich wurde zunächst mit einem Geotextil als Trennvlies mit ausreichender Stoßüberdeckung und Randüberstand ausgekleidet. Nach dem Verdichten mit einer Rüttelplatte wurde 2014 ein 5 cm starker faserbewehrter Beton als Rohfußboden eingebracht. Ziel war es, trotz geringer Aufbauhöhen (am Scheitelpunkt der Gewölbe teilweise nur 5-6 cm), die ehemalige Fußbodenhöhe aufgrund der Raumproportionen und Türöffnungen beizubehalten. Anschlussstellen zum rückwärtigen Treppenhaus mit Fahrstuhl oder dem seit der Barockzeit geschaffenen Eingang im Bereich der Nordfassade wurden mit entsprechendem Gefälle angearbeitet.

Ab Dezember 2013 begann nach Ausschachtung des Erdgeschosses das Einbringen des Schaumglasschotters als Dämmung der Fussbodenebene. Die Teilunterkellerung mit zwei bauzeitlichen, tonnengewölbten Räumen ab der östlichen Tordurchfahrt und zwei bereits vor dem 16. Jahrhundert errichteten Räumen mit Holzbalkendecke und westlich angrenzend mit Kreuzgratgewölbe, bedingten die unterschiedlichen Aufbauhöhen des Fussbodenniveaus im Erdgeschoss. In nichtunterkellerten Bereichen wurden Aufbauhöhen von 20 - 70 cm mit recyceltem Glas, dem Schaumglasschotter, ausgeführt.

Material

Der gegenüber aufsteigender Feuchtigkeit kapillarbrechende Schaumglasschotter besitzt zudem wärmedämmende und diffusionsoffene Eigenschaften. Auch das geringe Gewicht des Schüttgutes, lediglich 150 kg/m3, stellt eine weitere positive Eigenschaft dar, gegenüber herkömmlichem Kies. Diese Parameter sollen durch Holzfeuchtemessstellen am Fachwerkgefüge der Tordurchfahrt überprüft werden. Hier liegt das Schwellholz der bauzeitlichen Bundwände der Tordurchfahrt 1 m unter dem Fußbodenniveau der Barockzeit, welches auch weiterhin Gültigkeit besitzt (Erhalt der Sturzhöhen, Gefachschließungen und Möglichkeit des Wiedereinbaus der historischen Türen). Der Schaumglasschotter besitzt je nach verdichtetem Zustand eine hohe Druckfestigkeit von bis zu 275 bis 570 kN/m2 (entsprechend der Verdichtung und seitlicher Seitenausdehnung) (8).

Einbau

Der ausgeschachtete Bereich wurde zunächst mit einem Geotextil als Trennvlies mit ausreichender Stoßüberdeckung und Randüberstand ausgekleidet. Nach dem Verdichten mit einer Rüttelplatte wurde 2014 ein 5 cm starker faserbewehrter Beton als Rohfußboden eingebracht. Ziel war es, trotz geringer Aufbauhöhen (am Scheitelpunkt der Gewölbe teilweise nur 5-6 cm), die ehemalige Fußbodenhöhe aufgrund der Raumproportionen und Türöffnungen beizubehalten. Anschlussstellen zum rückwärtigen Treppenhaus mit Fahrstuhl oder dem seit der Barockzeit geschaffenen Eingang im Bereich der Nordfassade wurden mit entsprechendem Gefälle angearbeitet.

Messtechnische Begleitung

Da sich die Schwellen weiterhin innerhalb des Fussbodenaufbaus befinden wurde im Rahmen des Modellprojektes Bunter Hof eine Messstrecke zur wissenschaftlichen Begleitung der Holzfeuchtemessungen Messpunkte angelegt.

Nach Einbringung des Schaumglasschotters und des 6 cm starken Faserbetons zeigten die Messwerte unregelmäßige Ergebnisse mit hohen Feuchtewerten und einige Werte wiederum im Toleranzbereich. Zur Ursachenermittlung wurden alle Fotodokumentationen der Messpunkte gesichtet und schließlich eine kleine Befundöffnung in Höhe der südlichen Außenwand geöffnet. Nach Freilegung konnte nun die direkte Kontrolle der Holzfeuchtewerte erfolgen.

Feuchtemesswerte mittels der Rammmethode und der Darrmethode wichen stark von der Messreihe ab. Die mittels Darrmethode gemessenen Werte im Schwellbereich und im Ständerfuß betrugen im Mittel zwischen 19 - 23%, ein Feuchtigkeitswert der bei Eichenhölzer durchaus als akzeptabel eingestuft werden kann.

Für weitere Bauvorhaben wurden vom Holzschutzgutachter folgende Punkte festgelegt:Der Erdaushub sollte in allen Räumen soweit erfolgen,

dass die Schwellhölzer vom Schaumglasschotter

umhüllt werden und kontaminiertes Erdreich mit Myzelien,

Sporen und Resthölzer entfernt wird.

Flächen von angrenzendem Mauerwerk oder Gewölbekappen

sollten grundsätzlich freilgelegt werden

und eine Untersuchung auf Durchwachsungen mit

Myzel durch den Holzschutzsachverständigen durchgeführt

werden.

Die Flächen müssen gereinigt und abgeflammt werden.

Das Fluten der Mauerwerksflächen und Schwelluntermauerungen

sollte mit einem Schwammsperrmittel

zur Bekämpfung des Echten Hausschwamms erfolgen (9).

Da sich die Schwellen weiterhin innerhalb des Fussbodenaufbaus befinden wurde im Rahmen des Modellprojektes Bunter Hof eine Messstrecke zur wissenschaftlichen Begleitung der Holzfeuchtemessungen Messpunkte angelegt.

Nach Einbringung des Schaumglasschotters und des 6 cm starken Faserbetons zeigten die Messwerte unregelmäßige Ergebnisse mit hohen Feuchtewerten und einige Werte wiederum im Toleranzbereich. Zur Ursachenermittlung wurden alle Fotodokumentationen der Messpunkte gesichtet und schließlich eine kleine Befundöffnung in Höhe der südlichen Außenwand geöffnet. Nach Freilegung konnte nun die direkte Kontrolle der Holzfeuchtewerte erfolgen.

Feuchtemesswerte mittels der Rammmethode und der Darrmethode wichen stark von der Messreihe ab. Die mittels Darrmethode gemessenen Werte im Schwellbereich und im Ständerfuß betrugen im Mittel zwischen 19 - 23%, ein Feuchtigkeitswert der bei Eichenhölzer durchaus als akzeptabel eingestuft werden kann.

Für weitere Bauvorhaben wurden vom Holzschutzgutachter folgende Punkte festgelegt:

1.8. Ressourcen schonendes Bauen - Einbau der Sandsteinplatten im Erdgeschoss

Bei der Vorbereitung des Baugrundes für den Anbau

des Treppenturmes auf der Südseite des Bunten Hofes

wurden quadratische Sandsteinplatten eines angrenzenden

Vorgängerbaus gesichert. Sie konnten als Bodenbelag

in der Eingangsdiele im Erdgeschoss wieder

verwendet werden. Die Platten wurden gesägt und mit

einer Messerfuge verlegt.

Aufgrund der geringen Höhe für einen Fußbodenaufbau wurden in der Diele anstatt der geplanten Fußbodenheizung Plattenheizkörper eingebaut.

Aufgrund der geringen Höhe für einen Fußbodenaufbau wurden in der Diele anstatt der geplanten Fußbodenheizung Plattenheizkörper eingebaut.

Abb. 65 Decke Rittersaal Teilbereiche der Decke werden neu verputzt, Deckenbalken werden mit Folie geschützt, Schilfrohrmatten dienen als Putzträger

1.9. Die Verputzarbeiten im Innenraum unter Ressourcen schonender Betrachtung des gesamten Projektes

1.9.1. Das Verputzen der Wände und das Aussetzen kleinerer Fehlstellen

Die bauzeitlichen Fachwerkwände mit unterschiedlichen

Gefachfüllungen - Stakenhölzer mit beidseitigem

Strohlehmputz, Lehmsteine und Ziegelsteine - zeigen

als Unterputz vorwiegend einen Strohlehmputz mit

grobem Strohanteil. Die Putzoberfläche wurde aufgeraut,

um eine Verbindung zwischen dem Lehmunterputz

und den anschließenden Kalkputzen oder Lehmputzen

herzustellen. Abschließend wurden die Gefachflächen

mit einem dünnen Lehmputz überzogen oder in einzelnen

Gefachfeldern ein abschließender, wenige Millimeter

starker Kalkputz aufgetragen. Die Putzschichten

stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und stehen

im Zusammenhang mit dem Umbau des Adelshofes

infolge der Neuverpachtung in diesen Jahrhunderten.

Der im 19. Jahrhundert verwandte Mörtel besitzt einen

Putzträger aus Strohmatten mit Draht und Nägeln (Diele).

Bei Übernahme des Gebäudes stand der Fachwerkbau

bereits etwa 25 Jahre ohne Nutzung. Eindringende

Feuchtigkeit, mangelnde Unterhaltungsarbeiten und

die seit der Bauzeit immer wieder erfolgten Umbauten,

die zu Verschiebungen

des Lastabtrages im Gebäude sowie

zu Bewegungen und Setzungen der Fachwerkkonstruktion

führten, verursachten an vielen Stellen Risse an

den Putzoberflächen und schollenartige Abplatzungen.

Auch die Erschütterungen während der Bauzeit führten

zur Loslösung der Putzschichten.

Die losen Putzschollen wurden zunächst mit einem Lehm oder Kalkputz angeböscht. Anschließend wurde der Decken- oder Wandputz mit einer Lösung aus Lehm, Kreide und Zelluloseleim über Injektagen rückfixiert. Im Oktober 2014 erfolgte die Restaurierung der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Deckenfelder des ehemaligen Rittersaales. Große Fehlstellen wurden mit einem zweilagigen Strohlehmputzes mit abschließendem Lehmfeinputz geschlossen. Alte Putzflächen, teilweise noch mit Begleiterfassung, wurden gefestigt und ergänzt. Die neu zu putzenden Wand- und Deckenfläche wurden im Bereich der Fachwerkkonstruktion mit einem Putzträgersystem aus Schilfrohrmatten verkleidet. Die Fachwerkhölzer wurden mit einer Trennlage, einem Vlies, entkoppelt.

Die losen Putzschollen wurden zunächst mit einem Lehm oder Kalkputz angeböscht. Anschließend wurde der Decken- oder Wandputz mit einer Lösung aus Lehm, Kreide und Zelluloseleim über Injektagen rückfixiert. Im Oktober 2014 erfolgte die Restaurierung der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Deckenfelder des ehemaligen Rittersaales. Große Fehlstellen wurden mit einem zweilagigen Strohlehmputzes mit abschließendem Lehmfeinputz geschlossen. Alte Putzflächen, teilweise noch mit Begleiterfassung, wurden gefestigt und ergänzt. Die neu zu putzenden Wand- und Deckenfläche wurden im Bereich der Fachwerkkonstruktion mit einem Putzträgersystem aus Schilfrohrmatten verkleidet. Die Fachwerkhölzer wurden mit einer Trennlage, einem Vlies, entkoppelt.

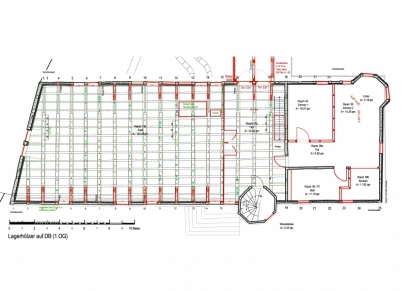

1.10. Ressourcen schonendes Bauen - Einbau einer Holzlattung zum Fußbodenhöhenausgleich

Auf Grund der teilweise stark verformten Decken wurde

sich in der integrativen Planung bezüglich der Fußbodenaufbauten

für eine Unterkonstruktion aus Latten

zum Höhenausgleich entschieden.

In Raum 22, 23 wurden zum Beispiel die Lagerhölzer quer zur Deckenspannrichtung, mit geringen Aufbauhöhen verlegt, und laufen zum Teil auf Null aus. Die anschließend befestigten OSB-Platten mit Nut und Feder wurden in die selbe Richtung verlegt und überspannen je zwei Felder.

Damit in den Räumen des 1. Obergeschosses die restaurierten historischen Holzdielen wieder eingebaut

In Raum 22, 23 wurden zum Beispiel die Lagerhölzer quer zur Deckenspannrichtung, mit geringen Aufbauhöhen verlegt, und laufen zum Teil auf Null aus. Die anschließend befestigten OSB-Platten mit Nut und Feder wurden in die selbe Richtung verlegt und überspannen je zwei Felder.

Damit in den Räumen des 1. Obergeschosses die restaurierten historischen Holzdielen wieder eingebaut

werden konnten, wie zum Beispiel in Raum 28, mussten

teils die Lagerhölzer längs zur Deckenspannrichtung

verlegt werden, da aufgrund der geringen Aufbauhöhen

ein Verlegen in Querrichtung nicht umsetzbar war.

Die OSB-Platten wurden anschließend quer zur Spannrichtung

verlegt und überspannen je 2 Felder.

Die Ebene der Unterkonstruktion wurde des Weiteren zur Fortführung der Dämmebene benutzt. Oberhalb wurde zwar die Trittschalldämmung eingebracht, der Bereich unterhalb hingegen wurde dafür genutzt, um in den auskragenden Gebäudeteilen die Dämmebene der Wand entlang des Vorsprunges weiter zu führen.

Die Ebene der Unterkonstruktion wurde des Weiteren zur Fortführung der Dämmebene benutzt. Oberhalb wurde zwar die Trittschalldämmung eingebracht, der Bereich unterhalb hingegen wurde dafür genutzt, um in den auskragenden Gebäudeteilen die Dämmebene der Wand entlang des Vorsprunges weiter zu führen.