3. Leistung der integrierten Planung zum Erhalt der historischen Bausubstanz-Ergebnisse der energetischen Ressourcen schonenden Restaurierung

3.1. Instandsetzung der historischen Bodendielung

Der Fußboden im 1. Obergeschoss wurde mit historischen

Kiefernholzdielen auf einer 2 cm starken

Trittschalldämmung aus Holzfaserplatten (auf

OSB-Platten) ausgelegt.

Die Dielen wurden zunächst ausgebaut, in einem

Laugenbad die Altanstriche entfernt und in den

Werkstätten des Fachwerkzentrums Aussetzungen

an Fehlstellen vorgenommen. Teilweise wurden

die Dielen aufgebohlt, um den Querschnitt zu

verstärken.

In den Bibliotheksräumen erfolgte die Verlegung

der Dielen in Längsrichtung. Die ausgebauten

Dielen waren nach der Restaurierung in ihrer

Länge zu gering, um bündig wieder eingebaut zu

werden. Umlaufend wurde daher in jedem Raum

ein Eichenholzfries auf Gehrung verlegt, um die

historischen Dielen in ihrer Länge zu ergänzen.

Im Rittersaal im 2. Obergeschoss und in den

westlich gelegenen Wohnungen hingegen wurden

neue Dielen eingebracht.

3.2. Instandsetzung der historischen Fenster und Umbau zu einem Kastenfenstern

Die Restaurierung historischer Fenster wird heute

oftmals als zu kostenintensiv abgelehnt und der

Ausbau und Ersatz eines neuen Fensterns präferiert.

Jedoch bleibt festzuhalten:

Vorteile der FensterrestaurierungRessourcen schonender Umgang mit dem Material

Glas, Beschläge, Holz

Erhalt der verschiedenen Zeitschichten der Fensterstruktur

Maßhaltigkeit in der Öffnung

Nachteile der Fensterrestaurierung

Zeitaufwand

Arbeitsschritte Fensterinstandsetzung

Das Anpassen bzw. der Neubau der Fensterfutter nach historischem Vorbild und der Umbau zu Kastenfenstern erfolgt nach Klärung der Wandstärken.

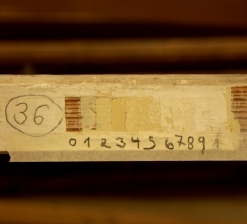

1. Ausbau der Fenster, gemäß Fensterkataster nummerieren

2. Anlegen einer Farbtreppe mit Hilfe eines Skalpells (Stratigrafie), um den Schichtenaufbau des Fensteranstrichs zu dokumentieren

3. Entfernen der alten Lackschichten mit Hilfe eines Spachtels/ Zieheisens und eines Heißluftföns auf geringer Stufe, um das Holz nicht anzubrennen. Schleifen der Hölzer mit einem 80er Schleifpapier

4. Bei umfangreichen Instandsetzungsarbeiten: Ausbau der historischen Gläser. Das Streckglas der Fenster weist aufgrund des Herstellungsverfahrens eine unebene Oberfläche mit den typischen Schlieren und Einschlüssen auf.

Vorteile der Fensterrestaurierung

Das Anpassen bzw. der Neubau der Fensterfutter nach historischem Vorbild und der Umbau zu Kastenfenstern erfolgt nach Klärung der Wandstärken.

1. Ausbau der Fenster, gemäß Fensterkataster nummerieren

2. Anlegen einer Farbtreppe mit Hilfe eines Skalpells (Stratigrafie), um den Schichtenaufbau des Fensteranstrichs zu dokumentieren

3. Entfernen der alten Lackschichten mit Hilfe eines Spachtels/ Zieheisens und eines Heißluftföns auf geringer Stufe, um das Holz nicht anzubrennen. Schleifen der Hölzer mit einem 80er Schleifpapier

4. Bei umfangreichen Instandsetzungsarbeiten: Ausbau der historischen Gläser. Das Streckglas der Fenster weist aufgrund des Herstellungsverfahrens eine unebene Oberfläche mit den typischen Schlieren und Einschlüssen auf.

5. Neue Holzteile werden in die fehlenden Stellen eingesetzt, gehobelt und

die Profile geschliffen, die Einsetzung erfolgt in der gleichen Holzart

und entsprechend der Maserung, bei kleineren Schäden sind rautenförmige

oder schiffchenförmige Aussetzungen möglich. Die Verbindungen der

Rahmenhölzer erfolgt mit falschen Zapfen oder Keilstücken, die Ansetzung

eines neuen Holzes mit einer Überblattung. Häufige Reparaturstellen:

Ersatz der Wetterschenkel oder Rahmenquerholzstücke. Die neu

eingesetzten Teile werden mit dem Hobel angepasst

und geschliffen. Vorsicht: Querholzplättchen

und Astlochflicken können nach einer

bestimmten Zeit hervorstehen!

6. Einsetzen der Gläser mit Altglas. Sofern die originalen Glasscheiben des Fensters noch vorhanden sind, werden diese wieder eingekittet. Liegen die Fenster in einer Glasnut wird der Rahmen zunächst in seine Einzelteile zerlegt. Das Glas wird in die Nut des Rahmens in Leinölkitt gelegt und dann die Scheibe eingeschoben. Die Eckverbindungen der Rahmenteile werden vor den Sprossen zusammen gefügt.

7. Beschläge, Ziehknäufe und Vorreiber werden gereinigt. Beschläge werden mit handgeschmiedeten Nägeln befestigt

8. Der erste Anstrich besteht aus einem Grundieröl. Zwei weitere Anstriche mit einer pigmentierten Holzlasur bilden den Schutzanstrich

9. Einbau der Fenster und anschließend Komplementierung des Blendrahmens (mit Kompriband/ Anschlagband) von außen. Die Randbereiche werden mit Hanfwolle oder Wärmedämmlehm ausgestopft.

6. Einsetzen der Gläser mit Altglas. Sofern die originalen Glasscheiben des Fensters noch vorhanden sind, werden diese wieder eingekittet. Liegen die Fenster in einer Glasnut wird der Rahmen zunächst in seine Einzelteile zerlegt. Das Glas wird in die Nut des Rahmens in Leinölkitt gelegt und dann die Scheibe eingeschoben. Die Eckverbindungen der Rahmenteile werden vor den Sprossen zusammen gefügt.

7. Beschläge, Ziehknäufe und Vorreiber werden gereinigt. Beschläge werden mit handgeschmiedeten Nägeln befestigt

8. Der erste Anstrich besteht aus einem Grundieröl. Zwei weitere Anstriche mit einer pigmentierten Holzlasur bilden den Schutzanstrich

9. Einbau der Fenster und anschließend Komplementierung des Blendrahmens (mit Kompriband/ Anschlagband) von außen. Die Randbereiche werden mit Hanfwolle oder Wärmedämmlehm ausgestopft.

Restaurierung der historischen Fenster - ein Handlungsleitfaden

Fenster des 17. Jahrhunderts im Bunten Hof

Die Rahmenhölzer der zwei noch vorhandenen Renaissancefenster bestehen aus Nadelholz und sind mit Schlitzzapfenverbindungen gefügt. Ein Holznagel sichert jede Verbindung. In den mittleren durchlaufenden Pfosten zapfen Querhölzer in den Drittelspunkten. In die sechs Rahmenfelder sind vier kleine Glasscheiben (Zylinderglas) mit Bleisprossen in einer einfachen Nut eingesetzt. Auf der Außenseite befand sich ein Windeisen zur Stabilisierung. Im unteren und oberen Fensterbereich befindet sich je ein Lüftungsflügel als Schiebefenster, der auf der Innenseite über einen feststehenden Teil geschoben wird. Der Schiebeflügel wird in Horizontalrichtung in Laufnuten im Unter- und Oberschenkel sowie an den Querhölzern geführt. Der äußere Falz des Schiebeflügels stößt gegen den äußeren Falz des Fensterrahmens.

Fenster des 17. Jahrhunderts im Bunten Hof

Die Rahmenhölzer der zwei noch vorhandenen Renaissancefenster bestehen aus Nadelholz und sind mit Schlitzzapfenverbindungen gefügt. Ein Holznagel sichert jede Verbindung. In den mittleren durchlaufenden Pfosten zapfen Querhölzer in den Drittelspunkten. In die sechs Rahmenfelder sind vier kleine Glasscheiben (Zylinderglas) mit Bleisprossen in einer einfachen Nut eingesetzt. Auf der Außenseite befand sich ein Windeisen zur Stabilisierung. Im unteren und oberen Fensterbereich befindet sich je ein Lüftungsflügel als Schiebefenster, der auf der Innenseite über einen feststehenden Teil geschoben wird. Der Schiebeflügel wird in Horizontalrichtung in Laufnuten im Unter- und Oberschenkel sowie an den Querhölzern geführt. Der äußere Falz des Schiebeflügels stößt gegen den äußeren Falz des Fensterrahmens.

Fenster des 18. Jahrhunderts

Das vierflügelige, eichene Blendrahmenfenster besaß ursprünglich vier Drehflügel mit einer Glasnut. Bei dem Fensterrahmen sind die Rahmenschenkel zusammengeschlitzt, mit Holznägeln gesichert und mit einer Halbfase profiliert. Der Rahmen ist als Mittelkreuzstock geteilt, die Kreuzstockmitte auf Gehrung geschlitzt. Die Profilierung des Fensterrahmens besteht aus einem einfachen Falz, der Kämpfer und das Setzholz ziert ein Halbrundstab, das Mittelprofil zieren mehrere Halbrundstäbe. Die Drehflügel des Fensters schlagen auf den Rahmen mit zweifachem Falz. Die einzelnen Flügel besitzen Quersprossen mit Halbrundstab und seitlich abgesetzten Falz. Der abgeschrägte Wetterschenkel ist am Flügel mit Holznägeln befestigt.

Der Fensterbeschlag zur Aussteifung ist ein aufgesetztes Winkelband. Zum Bewegen des Flügels dienen zwei Schippenbänder auf Einschlagkloben.

Das vierflügelige, eichene Blendrahmenfenster besaß ursprünglich vier Drehflügel mit einer Glasnut. Bei dem Fensterrahmen sind die Rahmenschenkel zusammengeschlitzt, mit Holznägeln gesichert und mit einer Halbfase profiliert. Der Rahmen ist als Mittelkreuzstock geteilt, die Kreuzstockmitte auf Gehrung geschlitzt. Die Profilierung des Fensterrahmens besteht aus einem einfachen Falz, der Kämpfer und das Setzholz ziert ein Halbrundstab, das Mittelprofil zieren mehrere Halbrundstäbe. Die Drehflügel des Fensters schlagen auf den Rahmen mit zweifachem Falz. Die einzelnen Flügel besitzen Quersprossen mit Halbrundstab und seitlich abgesetzten Falz. Der abgeschrägte Wetterschenkel ist am Flügel mit Holznägeln befestigt.

Der Fensterbeschlag zur Aussteifung ist ein aufgesetztes Winkelband. Zum Bewegen des Flügels dienen zwei Schippenbänder auf Einschlagkloben.

Zum Schließen und öffnen dienen je zwei

Vorreiber ohne Streichdraht, der mit eingerollten

Enden verzierte Griff sowie je Flügel ein Ziehknauf

mit geschwungenem Schaft. Die Flügel und

Rahmen besaßen einen mehrschichtigen Anstrich.

Optische Schäden stellten der abblätternde Anstrich und ein starker Abrieb der Flügel durch die Vorreiber sowie kleinere Fehlstellen an den Rahmenschenkeln dar. Nachdem die Beschläge abgenommen, beschriftet und in ihrer Lage kartiert waren, wurden sie im ersten Arbeitsschritt vorsichtig gesäubert und anschließend eingeölt.

Nach Abnahme der Farbe mit Hilfe eines Spachtels und eines Heißluftföns auf geringer Stufe, um das Holz nicht anzubrennen, wurde das Fenster mit einem 80er Schleifpapier behandelt. Die Profilierung - Halbrundstab an Sprosse und Flügel - wurde lediglich mit einem Zieheisen bearbeitet. Erst nach Abnahme der Farbschichten zeigte sich das vollständige Ausmaß der Schädigung. Bei den kleineren Fehlstellen an den Rahmenhölzern im Bereich der Vorreiber und des Wetterschenkels wurden nach dem Ausschneiden der geschädigten Bereiche neue Holzteile eingesetzt. Das neue Holz wurde unter Berücksichtigung der historischen Maße passgenau zugeschnitten und aufgeleimt. Danach wurden die Teile mit dem Hobel angepasst und geschliffen. Anschließend begann das Einsetzen der Gläser mit Altglas.

Optische Schäden stellten der abblätternde Anstrich und ein starker Abrieb der Flügel durch die Vorreiber sowie kleinere Fehlstellen an den Rahmenschenkeln dar. Nachdem die Beschläge abgenommen, beschriftet und in ihrer Lage kartiert waren, wurden sie im ersten Arbeitsschritt vorsichtig gesäubert und anschließend eingeölt.

Nach Abnahme der Farbe mit Hilfe eines Spachtels und eines Heißluftföns auf geringer Stufe, um das Holz nicht anzubrennen, wurde das Fenster mit einem 80er Schleifpapier behandelt. Die Profilierung - Halbrundstab an Sprosse und Flügel - wurde lediglich mit einem Zieheisen bearbeitet. Erst nach Abnahme der Farbschichten zeigte sich das vollständige Ausmaß der Schädigung. Bei den kleineren Fehlstellen an den Rahmenhölzern im Bereich der Vorreiber und des Wetterschenkels wurden nach dem Ausschneiden der geschädigten Bereiche neue Holzteile eingesetzt. Das neue Holz wurde unter Berücksichtigung der historischen Maße passgenau zugeschnitten und aufgeleimt. Danach wurden die Teile mit dem Hobel angepasst und geschliffen. Anschließend begann das Einsetzen der Gläser mit Altglas.

Der erste Anstrich bestand aus einem Grundieröl,

welches nur auf die neu verbauten Holzteile aufgetragen

wurde. Zwei Voranstriche mit einer

Holzlasur mit Pigmentanteil bilden den derzeitigen

Schutzanstrich.

Umbau der äußeren Fenster zu Fluchtfenstern

Um für Räume einen zweiten Rettungsweg durch die Fenster zu gewährleisten, wurde vom Tischlermeister des Fachwerkzentrums im Jahr 2010 eine Sonderkonstruktion entwickelt. Die von der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt geforderte Mindestgröße für Fluchtfenster von 0,90 m x 1,20 m sollte erreicht werden, ohne die Kreuzstockfenster zu teilen.

Um das äußere Erscheinungsbild des Fluchtfensters anzupassen, soll das Fenster inklusive Rahmen im Brandfall aufgeklappt werden können. Spezielle Zapfenbänder aus Edelstahl, befestigt am Futterkasten des Fensters, ermöglichen die vollständige Öffnung des Fensters.

Umbau der äußeren Fenster zu Fluchtfenstern

Um für Räume einen zweiten Rettungsweg durch die Fenster zu gewährleisten, wurde vom Tischlermeister des Fachwerkzentrums im Jahr 2010 eine Sonderkonstruktion entwickelt. Die von der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt geforderte Mindestgröße für Fluchtfenster von 0,90 m x 1,20 m sollte erreicht werden, ohne die Kreuzstockfenster zu teilen.

Um das äußere Erscheinungsbild des Fluchtfensters anzupassen, soll das Fenster inklusive Rahmen im Brandfall aufgeklappt werden können. Spezielle Zapfenbänder aus Edelstahl, befestigt am Futterkasten des Fensters, ermöglichen die vollständige Öffnung des Fensters.

Bemessung der Dichtigkeit von Kastenfenstern

Danach wurden die Teile mit dem Hobel angepasst und geschliffen. Anschließend begann das Einsetzen der Gläser mit Altglas. Zur Untersuchung vorhandener Leckagen in der innenseitigen Dämmung der historischen Außenwände und der angestrebten weitestgehenden luftdichten Gebäudehülle zur Reduzierung des Kondensataustrittes im Konstruktionsquerschnitt erfolgte an einem Kastenfenster von Seiten des Ingenieurbüros Kriegenburg eine Untersuchung mittels Blower-Door bei 50 Pascal und zur Erkennung der Leckagen einer Infrarotkamera und Luftströmungsmessgerät (1). Die Blower-Door-Messung wurde nach Fertigstellung der "luftdichten Schicht im Gebäude" aber noch vor vollständiger Fertigstellung des Gebäudes durchgeführt. Im Vordergrund stand nicht der Nachweis der Mindestluftdichtheit des Gebäudes nach EnEV und DIN 4108-7, da dies bei Bestandsgebäuden nicht möglich und sinnvoll ist, sondern lediglich Leckagen und Wärmebrücken aufzuheben.

Danach wurden die Teile mit dem Hobel angepasst und geschliffen. Anschließend begann das Einsetzen der Gläser mit Altglas. Zur Untersuchung vorhandener Leckagen in der innenseitigen Dämmung der historischen Außenwände und der angestrebten weitestgehenden luftdichten Gebäudehülle zur Reduzierung des Kondensataustrittes im Konstruktionsquerschnitt erfolgte an einem Kastenfenster von Seiten des Ingenieurbüros Kriegenburg eine Untersuchung mittels Blower-Door bei 50 Pascal und zur Erkennung der Leckagen einer Infrarotkamera und Luftströmungsmessgerät (1). Die Blower-Door-Messung wurde nach Fertigstellung der "luftdichten Schicht im Gebäude" aber noch vor vollständiger Fertigstellung des Gebäudes durchgeführt. Im Vordergrund stand nicht der Nachweis der Mindestluftdichtheit des Gebäudes nach EnEV und DIN 4108-7, da dies bei Bestandsgebäuden nicht möglich und sinnvoll ist, sondern lediglich Leckagen und Wärmebrücken aufzuheben.

Kaltluftströme aufgrund von Leckagen traten besonders

an den Fensterleibungen auf. Beim Umbau

zu Kastenfenstern wurde das historische äußere

Fenster mit Futter, inneren neuen Fensterflügeln

mit Rahmen sowie inneren und äußeren

Blendrahmen ergänzt. Ein Dichtungsband verbesserte

den Anschluss zwischen äußerem

Blendrahmen und Fachwerkkonstruktion. Auf der

Innenseite wurden der Blendrahmen und ein Futterstück

gegen die nicht lotrecht verlaufende, geputzte

Wandfläche angebracht.

Der Zwischenraum von Futterkasten und Fachwerkkonstruktion wurde mit Hanfwolle ausgestopft.

Optimal gewertet wurde das Erreichen einer inneren dauerhaften Luftdichtigkeit, die die Gefahr der Luftströme minimiert, ohne blockierende Schichten, wie Dichtungsbänder oder Klebebänder einzubauen.

Eine handwerkliche Variante führte schließlich zur gewünschten Dichtigkeit. Eine 5 mm starke Leiste wurde umlaufend um das Fenster in einer Messerfuge eingelassen und am Fenster befestigt. Anschließend wurde die Messerfuge mit Lehm verstrichen. Der seitliche überstand der Fensterbank wird mit einer 5 mm starken Dämmung aus Hanf hinterklebt, um Fehlstellen im Bereich der Eckanschlüsse an den Putz abzudichten.

Der Zwischenraum von Futterkasten und Fachwerkkonstruktion wurde mit Hanfwolle ausgestopft.

Optimal gewertet wurde das Erreichen einer inneren dauerhaften Luftdichtigkeit, die die Gefahr der Luftströme minimiert, ohne blockierende Schichten, wie Dichtungsbänder oder Klebebänder einzubauen.

Eine handwerkliche Variante führte schließlich zur gewünschten Dichtigkeit. Eine 5 mm starke Leiste wurde umlaufend um das Fenster in einer Messerfuge eingelassen und am Fenster befestigt. Anschließend wurde die Messerfuge mit Lehm verstrichen. Der seitliche überstand der Fensterbank wird mit einer 5 mm starken Dämmung aus Hanf hinterklebt, um Fehlstellen im Bereich der Eckanschlüsse an den Putz abzudichten.

3.3. Instandsetzung der historischen Türen

In dem Modell- und zugleich Jugendprojekt

"Bunter Hof" in Osterwieck konnten wir auf einen

umfangreichen Fundus an historischen Türen zurückgreifen.

Im Bunten Hof befanden sich noch

24 historische Türen der Renaissance- und Barockzeit

sowie des 19. Jahrhunderts. Im Rahmen

des Bildungsprojektes des Fachwerkzentrums

wurden die Türen vom Tischlermeister, den Praktikanten

und den Lehrlingen des Fachwerkzentrums

insbesondere, unter dem Aspekt einer Ressourcen

schonenden Restaurierung und der Weitergabe

traditioneller Handwerkstechniken instand

gesetzt.

Es handelt sich um gestemmte Rahmenfüllungstüren mit symmetrischer Teilung in zwei Füllfelder.

Es handelt sich um gestemmte Rahmenfüllungstüren mit symmetrischer Teilung in zwei Füllfelder.

Sie sind meist mit einer eingeschobenen

Brettfüllung geschlossen. Die Füllungsfelder werden

von aufgesetzten, profilierten Füllungsleisten

gerahmt. Barocke, schmiedeeiserne S-Bänder

sorgen für die Drehbewegung der Türen und ein

Kastenschloss mit Drücker und Türschild gewährleistet

die Schließung.

Vor Beginn der Instandsetzungsmaßnahmen wurden Farbuntersuchungen durchgeführt, d.h. mittels Skalpell eine Farbtreppe angelegt, um eine mögliche historische Farbgebung/ Bemalung zu lokalisieren. Nachfolgend wurde entschieden, welche Hilfsmittel zum Ablösen der Altfarben verwendet werden.

Vor Beginn der Instandsetzungsmaßnahmen wurden Farbuntersuchungen durchgeführt, d.h. mittels Skalpell eine Farbtreppe angelegt, um eine mögliche historische Farbgebung/ Bemalung zu lokalisieren. Nachfolgend wurde entschieden, welche Hilfsmittel zum Ablösen der Altfarben verwendet werden.

Die Diele im 1. Obergeschoss, Raum 27, lässt

die besonders repräsentative Gestaltung der

Räume im 16. Jahrhundert erkennen. An der

Nordfassade kragt der polygonale Treppenturm in

den Dielenraum. Die bauzeitlichen Türöffnungen

blieben im Bereich der östlichen Bundwand mit

Türfutter und Bekleidung der Renaissance erhalten.

Die seitlichen Blendrahmen mit einer Breite

von 36 cm sind mit kannelierten Pilastern mit Basis

und Kapitell verziert, die auf erhöhten und mit

Intarsien, Sternen und Kasettenfeldern verzierten

Postamenten stehen. Ein auskragendes Bekrönungsgesims

mit Perlstabfries bildet den oberen

Abschluss. Die handgeschmiedeten Stützkolben

mit Dorn, auf dem die Bandrolle des aufgenagelten

rankenförmigen Türbandes sitzt, sind am

Blendrahmen noch erhalten.

Die Blendrahmen wurden in den Werkstätten des Fachwerkzentrums

zimmermannstechnisch instand gesetzt und fehlende Pilaster nachgeschnitzt.

Rekonstruktionen des Türblattes der Renaissance mit Pilastern und Arkadenfeldern wurden in Gesellenprüfungen 2015 und 2016 von zwei Tischlerlehrlingen des Fachwerkzentrums angefertigt.

Auf zwei Türblättern im 1. Obergeschoss konnte im Zuge der Restaurierung und Freilegung eine bauzeitlich sehr aufwändige Malerei nachgewiesen werden. Erste Freilegungsproben auf den Füllungsfeldern wiesen bereits auf eine figürliche Ausmalung hin, aber erst nach der Aufarbeitung konnte der gesamte Umfang des historischen Wertes nachvollzogen werden (weiteres zur Ausmalung siehe Kapitel 5.2).

Rekonstruktionen des Türblattes der Renaissance mit Pilastern und Arkadenfeldern wurden in Gesellenprüfungen 2015 und 2016 von zwei Tischlerlehrlingen des Fachwerkzentrums angefertigt.

Auf zwei Türblättern im 1. Obergeschoss konnte im Zuge der Restaurierung und Freilegung eine bauzeitlich sehr aufwändige Malerei nachgewiesen werden. Erste Freilegungsproben auf den Füllungsfeldern wiesen bereits auf eine figürliche Ausmalung hin, aber erst nach der Aufarbeitung konnte der gesamte Umfang des historischen Wertes nachvollzogen werden (weiteres zur Ausmalung siehe Kapitel 5.2).

Bei den raumtrennenden Türen zwischen Diele

und Wendelstein handelt es sich um gestemmte

Rahmenfüllungstüren mit einer symmetrischen

Teilung in zwei Füllungsfelder. Sie sind mit einer

eingeschobenen Brettfüllung geschlossen. Beidseitig

rahmen die Füllungsfelder aufgesetzte Füllungsleisten.

Langbänder mit schmiedeeisernen

Nägeln sorgen für die Drehbewegung der rechts

angeschlagenen Türen und ein nicht bauzeitliches

Kastenschloss mit Drücker und Türschild

gewährleistet die Schließung. Bestehen die beiden

Türen der Renaissance im Erdgeschoss und

1. Obergeschoss aus 5 cm starker Eiche, so wurde

die Rahmenfüllungstür im 2. Obergeschoss

aus Nadelholz lediglich 2-3 cm stark ausgebildet.

Angeschlagen sind die Türen in den Blendrahmen

und den Ständer mit Stützkloben.

Die Türzargen des Wendelsteins sind im Erd- und

1. Obergeschoss mit aufgenagelten Blendrahmen

geschmückt. Die Blendrahmen sind mit drei eingetieften

Füllungsfeldern und profilierten Leisten

abgesetzt. Das Bekrönungsfeld mit zwei liegenden

Füllungsfeldern, dazwischen liegendem

Triglyphenfries und einem Bekrönungsbrett mit

Viertelrundstab, sitzt auf seitlichen Konsolen auf.

Der Rahmen und das Futter waren mit schmiedeisernen Nägeln in der Fachwerkkonstruktion befestigt.

Der Rahmen und das Futter waren mit schmiedeisernen Nägeln in der Fachwerkkonstruktion befestigt.

Abb. 29 Bauzeitliches, aufwändig geschnitztes Türblatt und der Nachbau dessen als Gesellenstück. Einbau vor Ort

Bei der Renaissancetür mit Türgewände am

Wendelstein im 1. Obergeschoss beispielsweise

stellte sich heraus, dass die Füllungsfelder bauzeitlich

einseitig mit Intarsien verziert waren. Es galt also, die

Farbschichten mit Heißluftfön

und Spachtel bis auf die Holzfassung vorsichtig

abzutragen, um die Einlegearbeiten nicht zu

zerstören. Auf der Gegenseite konnten jüngeren

Farbschichten mit Skalpell abgelöst und eine

Bierlasur des 19. Jahrhunderts freigelegt werden.

Die Säuberung der Oberflächen erfolgte mit Alkohol.

Weitere Restaurierungsmaßnahmen umfassten

das Aussetzen mit Eichenholz, Ergänzen der Profilleisten

und Erneuern der Fehlstellen im Bereich

der Eckverbindungen.

Eine weitere gestemmte Rahmenfüllungstür mit einer symmetrischen Teilung in zwei Füllungsfelder konnte der Türöffnung im Erdgeschoss des Wendelsteins zugewiesen werden. Barocke schmiedeeiserne Langbänder sorgen für die Drehbewegung der links angeschlagenen Tür.

Eine weitere gestemmte Rahmenfüllungstür mit einer symmetrischen Teilung in zwei Füllungsfelder konnte der Türöffnung im Erdgeschoss des Wendelsteins zugewiesen werden. Barocke schmiedeeiserne Langbänder sorgen für die Drehbewegung der links angeschlagenen Tür.

Bei dieser Renaissancetür stellte sich heraus,

dass die Füllungsfelder und Rahmen historisch

einseitig monochrom schwarz bemalt waren. Es

galt also, zum Erhalt der historischen Farbschicht,

die neueren Farbschichten vorsichtig mit einem

Skalpell abzutragen. Auf der Gegenseite konnten

die alten Farben mit Heißluftfön und Spachtel abgelöst

werden, da sich dort keine erhaltbare Farbfassung

befand. Folgend wurden alle Füllungsleisten

abgenommen. Die Beschläge verblieben

am Rahmen, da eine Abnahme derselben zu große

Schäden an der Fassung und der Holzsubstanz

zur Folge gehabt hätte. Im Zuge der Instandsetzung

wurden die Füllungen mit Glutinleim

verleimt. Die durch Schwinden des Holzes

entstandenen Risse wurden mit schmalen Streifen

neuen Holzes ausgefüllt. Fehlende Füllungsleisten

wurden durch einen Nachbau ergänzt und

kleinere Fehlstellen ausgesetzt. Damit die Füllung

"arbeiten" kann, wurden die Leisten nur am Fries

mit Holznägeln befestigt. Fehlstellen im Bereich

des Schlosses wurden ausgesetzt und die Falze

durch Ergänzungen mit neuem Holz repariert. Alle

Beschläge wurden gereinigt sowie mit einem

Farbanstrich versehen.

Restaurierung mit Bierlasur

In dem Projektfolgeabschnitt ab 2016 wurden die Oberflächen von 15 Türen der westlichen Erdgeschosswohnung, des 1. Obergeschosses und der westlichen Wohnung im 2. Obergeschoss mit einer traditionellen Bierlasur restauriert. Die Anstriche der Holzoberflächen mit einer Holzlasur mit Bier als Bindemittel (Hefe) traten ab dem 18. und 19. Jahrhundert auf. Hierüber konnte eine hochwertige Holzart vorgetäuscht und Astlöcher retuschiert werden. Als Untergrund verwendete man früher Kreideanstriche mit Leinölfirnis und dem Pigment der Holzgrundfarbe. Diese Pigmente decken den Untergrund nicht ab, sondern lassen ihn transparent wirken (2).

Das Ansetzen der Bierlasur 2016 erfolgte mit destilliertem Wasser und Farbpigmenten. Nach dem Sumpfen der Mischung kann Stärke beigemischt werden, um der Lasur eine gleichmäßige Bindekraft und erhöhte Konsistenz zu geben (3). Der erste Anstrich geschah mit einem breiten Pinsel, dem Zackenpinsel, mit welchem die aufgetragene Lasur in fließende Linien gezogen wurde.

In dem Projektfolgeabschnitt ab 2016 wurden die Oberflächen von 15 Türen der westlichen Erdgeschosswohnung, des 1. Obergeschosses und der westlichen Wohnung im 2. Obergeschoss mit einer traditionellen Bierlasur restauriert. Die Anstriche der Holzoberflächen mit einer Holzlasur mit Bier als Bindemittel (Hefe) traten ab dem 18. und 19. Jahrhundert auf. Hierüber konnte eine hochwertige Holzart vorgetäuscht und Astlöcher retuschiert werden. Als Untergrund verwendete man früher Kreideanstriche mit Leinölfirnis und dem Pigment der Holzgrundfarbe. Diese Pigmente decken den Untergrund nicht ab, sondern lassen ihn transparent wirken (2).

Das Ansetzen der Bierlasur 2016 erfolgte mit destilliertem Wasser und Farbpigmenten. Nach dem Sumpfen der Mischung kann Stärke beigemischt werden, um der Lasur eine gleichmäßige Bindekraft und erhöhte Konsistenz zu geben (3). Der erste Anstrich geschah mit einem breiten Pinsel, dem Zackenpinsel, mit welchem die aufgetragene Lasur in fließende Linien gezogen wurde.

Mit dem sogenannten Dachshaarschläger wurde

anschließend die lasierte Fläche verteilt beziehungsweise

vertrieben, um eine gleichmäßige

Struktur ohne Kanten und scharfe Absetzungen

zu erreichen. Der Anstrich wurde mehrlagig ausgeführt.

Um einen Schutz vor Feuchtigkeit zu erhalten,

erhielt die Bierlasur abschließend einen

transparenten Firnis.

In den Qualifizierungs-Seminaren erfolgte die Neufassung der Türen mit Teilnehmern aus Syrien, Afghanistand, Iran, Irak und der Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Jede Tür stellt somit ein Unikat in ihrer Gestaltung dar.

In den Qualifizierungs-Seminaren erfolgte die Neufassung der Türen mit Teilnehmern aus Syrien, Afghanistand, Iran, Irak und der Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Jede Tür stellt somit ein Unikat in ihrer Gestaltung dar.