4. Leistung der integrierten Planung zum Erhalt der historischen Bausubstanz-Ergebnisse der energetischen Ressourcen schonenden Ertüchtigung zum Brandschutz

4.1. Brandschutztechnische Ertüchtigung der bauzeitlichen Innenwände in der Diele im 1. Obergeschoss (Raum 27)

Beim Entfernen der jüngeren Putzschichten konnten

Fassungen aus der Erbauungszeit freigelegt

werden. Die beiden bauzeitlichen Bundwände in

der Diele im 1. Obergeschoss mit den ebenfalls

erhaltenen bauzeitlichen Blendrahmen sollten auf

Grund ihrer wertvollen Fassungsreste aus restauratorischer

Sicht in der Planung fassungssichtig

belassen werden.

Zur Kompensation der Abweichungen von den Forderungen der Landesbauordnung seitens des Brandschutzes konnte nach intensiven Gesprächen und Abwägungsfragen für die Decken, Wände und Fußböden eine "Heiße Bemessung von Holzbauteilen" durchgeführt werden.

Die Bemessung der Abbrandrate von Stützen mit einem Querschnitt von 28/22 cm in einer Bundwand bei zweiseitiger Beanspruchung und dem damit verbundenen Nachweis des Grenzzustandes der Tragfähigkeit erbrachte eine reelle Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten (1).

Zur Kompensation der Abweichungen von den Forderungen der Landesbauordnung seitens des Brandschutzes konnte nach intensiven Gesprächen und Abwägungsfragen für die Decken, Wände und Fußböden eine "Heiße Bemessung von Holzbauteilen" durchgeführt werden.

Die Bemessung der Abbrandrate von Stützen mit einem Querschnitt von 28/22 cm in einer Bundwand bei zweiseitiger Beanspruchung und dem damit verbundenen Nachweis des Grenzzustandes der Tragfähigkeit erbrachte eine reelle Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten (1).

Die Stützen in der historischen Bundwand aus Eiche besitzen

Querschnitte von 16/16. Somit konnten

Forderungen seitens des Brandschutzes für den

historisch wertvollen Bau hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer

auf 30 min reduziert werden (2).

Dieser Nachweis - bei gleichzeitigem Einbau der

Brandmeldeanlage (3) als

Kompensationsmaßnahme

- ermöglichte hier den Erhalt und die Freilegung

der historischen Fassungen der bauzeitlichen

Fachwerkwände (4).

Abschließend erfolgte der Anstrich der Gefache mit einer Kalkkaseinfarbe. Die Gefache wurden mit einem Altweiß gestrichen, die Fachwerkkonstruktion mit einem hellen Grau. Ein drei Zentimeter breiter Begleiter wurde umlaufend in die Gefachfläche gezogen.

Abschließend erfolgte der Anstrich der Gefache mit einer Kalkkaseinfarbe. Die Gefache wurden mit einem Altweiß gestrichen, die Fachwerkkonstruktion mit einem hellen Grau. Ein drei Zentimeter breiter Begleiter wurde umlaufend in die Gefachfläche gezogen.

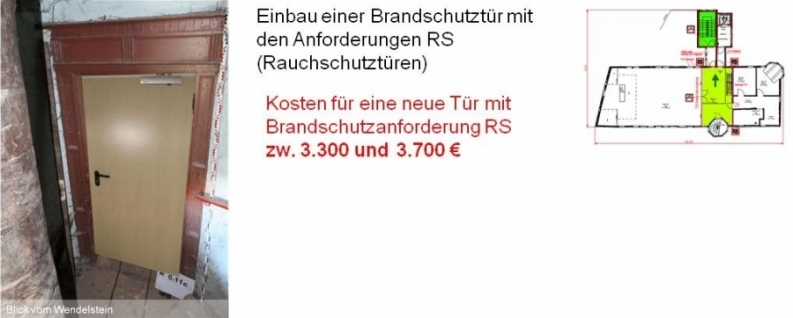

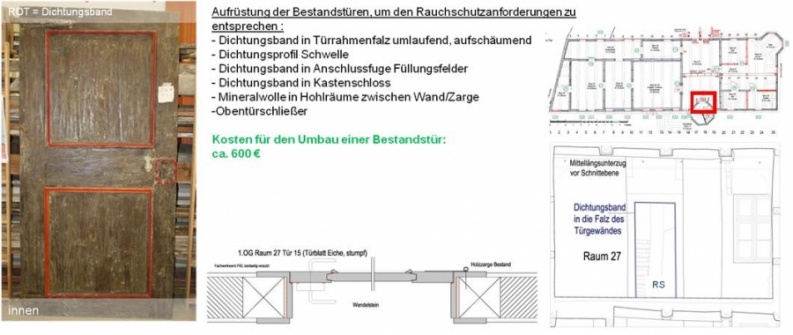

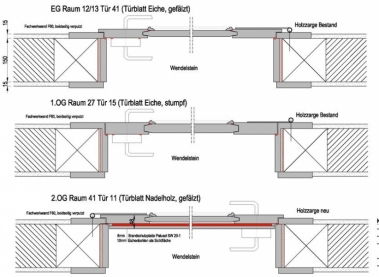

4.2. Brandschutztechnische Ertüchtigung der Türen im Wendelstein (Raum 11)

Die Türen im Wendelstein sollten zunächst als

Rauchschutztüren gemäß DIN EN 16034 ausgeführt

werden. Vorgesehen war jedoch der in situ

Erhalt der wertvollen historischer Türen, deren

Umrüstung zu Rauchschutztüren gem. DIN EN

16034 nicht vollumfänglich möglich war. Bei den

raumtrennenden Türen zwischen Diele und Wendelstein

handelt es sich um gestemmte Rahmenfüllungstüren

mit einer symmetrischen Teilung in

zwei Füllungsfelder. Sie sind mit einer eingeschobenen

Brettfüllung geschlossen.

Beidseitig rahmen

die Füllungsfelder aufgesetzte Füllungsleisten.

Langbänder sorgen für die Drehbewegung

der links angeschlagenen Türen und ein Kastenschloss

mit Drücker und Türschild gewährleistet

die Schließung. Während die beiden Türen der

Renaissance im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss

aus 5 cm starker Eiche bestehen, wurde

die Rahmenfüllungstür im 2. Obergeschoss aus

Nadelholz lediglich 2-3 cm stark ausgebildet. Angeschlagen

sind die Türen in den Blendrahmen

und den Ständer des Fachwerks mit Stützkloben.

Der Rahmen und das Futter waren mit schmiedeeisernen Nägeln mit der Fachwerkkonstruktion befestigt. Ein oberes Bekrönungsgesims mit Zahnschnittfries bildet den oberen Abschluss. Um Kompensationsmaßnahmen für den Einbau der historischen Türen und gleichzeitig einen größtmöglichen Rauchschutz zu erzielen, wurde in umfangreichen Gesprächen intensiv zwischen dem Prüfingenieur, dem Brandschutzgutachter, der Projektleitung/ Bauforschung und den Planern gearbeitet. Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass der Wendelstein nicht genutzt wird. Die Türen zum Wendelstein werden verschlossen bleiben und nur zu besonderen Anlässen (Besichtigungen, Reparaturen) geöffnet. Grundsätzliche Kompensationsmaßnahme zur Sicherheit bildete auch hier eine Brandfrüherkennung über eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 (5). Die beiden Eichentüren im Erd- und 1. Obergeschoss mit einfachem Falz und Holzfutterzargen des 16. Jahrhunderts sollten zunächst mit einem Obertürschließer, Dichtungsband im Türrahmenfalz, im Schwellbereich sowie der Anschlussfuge der Füllungsfelder einseitig und dem Kastenschloss ausgeführt werden. Der Zwischenraum zwischen Türständer und Zarge sollte mit Mineralwolle ausgestopft werden. Nach intensiven Gesprächen mit dem Prüfingenieur für Brandschutz konnte der Einbau der Dichtungsbänder im Füllungs- und Kastenschlossbereich und Obertürschließer entfallen. Lediglich der Einbau der nicht brennbaren Dämmstoffe zwischen Türständer und Zarge und die Aufdopplung der Nadelholztür im 2. Obergeschoss mit 2,5 cm starken Eichenbohlen auf der Innenseite des Wendelsteins bildeten die Ertüchtigung der historischen Substanz.

Abb. 9 Verlegung der Holzweichfaserdämmung im Dachraum auf 21 mm starke Bohlen der neu zu schließenden Deckenfelder

4.3. Brandschutztechnische (F30) Ertüchtigung der Decke über dem 2. Obergeschoss

Die Deckenfelder im historischen Bestand wurden

mit Eichenholzstaken, eingeschoben in eine seitliche

Aussparung der Deckenbalken, geschlossen.

Die Staken erhielten auf der Raumseite einen

zweilagigen insgesamt 4 cm starken Strohlehmputz

auf der Oberseite einen Langstroh-Lehmverstrich

(Lehmschlagdecke), teilweise 4-6 cm

stark. Ein 5 cm starker Gipsestrich bildet den oberen

Abschluss.

In dem Nachtrag zur Baugenehmigung vom 22.08.2013 wurde jegliche Nutzung des Dachgeschosses, auch als Abstellmöglichkeit, ausgeschlossen. Somit sind Verkehrslasten > 1 kN/m2 auszuschließen.

Im Prüfbericht Pb10/12 des Prüfingenieurs für Brandschutz wurde gefordert, die Decke gemäß DIN 4102/4 von oben aufzurüsten.

Die neu ausgesetzten Deckenfelder wurden mit stumpf gestoßenen Bohlen geschlossen. Die Bohlen wurden von unten mit einem 4 cm starken Strohlehmputz verputzt. Entsprechend dem Regeldetail (gemäß DIN 4102-4 Pkt. 5.2.5) wurden auf der Oberseite 21 mm starke gespundete Bretter

In dem Nachtrag zur Baugenehmigung vom 22.08.2013 wurde jegliche Nutzung des Dachgeschosses, auch als Abstellmöglichkeit, ausgeschlossen. Somit sind Verkehrslasten > 1 kN/m2 auszuschließen.

Im Prüfbericht Pb10/12 des Prüfingenieurs für Brandschutz wurde gefordert, die Decke gemäß DIN 4102/4 von oben aufzurüsten.

Die neu ausgesetzten Deckenfelder wurden mit stumpf gestoßenen Bohlen geschlossen. Die Bohlen wurden von unten mit einem 4 cm starken Strohlehmputz verputzt. Entsprechend dem Regeldetail (gemäß DIN 4102-4 Pkt. 5.2.5) wurden auf der Oberseite 21 mm starke gespundete Bretter

verlegt. Anschlüsse und übergänge zu den

historischen Deckenfeldern wurden mit einem

Gipsestrich oder mit lehmgebundene Liaporkügelchen

angearbeitet. An den historischen Deckenfeldern

wurden lediglich Schäden innerhalb der

Gipsestrichfelder mit einem Gipsestrichmörtel repariert.

Auf den Einbau eines schwimmenden Estrichs von oben zum Schutz gegen eine Brandbeanspruchung konnte verzichtet werden, da eine obere Beplankung oder Schalung aus 19 mm dicken Spanplatten oder aus 21 mm dicken gespundeten Brettern eingebracht wurde und keine Verkehrslasten über 1,0 kN/m2 auftreten.

Abschließend erfolgte die Verlegung der Holzweichfaserdämmung zwischen den Sparrenfüßen und in den ertüchtigten Deckenabschnitten.

Auf den Einbau eines schwimmenden Estrichs von oben zum Schutz gegen eine Brandbeanspruchung konnte verzichtet werden, da eine obere Beplankung oder Schalung aus 19 mm dicken Spanplatten oder aus 21 mm dicken gespundeten Brettern eingebracht wurde und keine Verkehrslasten über 1,0 kN/m2 auftreten.

Abschließend erfolgte die Verlegung der Holzweichfaserdämmung zwischen den Sparrenfüßen und in den ertüchtigten Deckenabschnitten.

4.4. Einbau der Hängekonstruktion

2009 wurden infolge einer Notsicherungsmaßnahme

vier Hängewerke zur Unterstützung des

21 Meter langen Unterzuges im ehemaligen Rittersaal

eingebaut, der die gesamte Deckenlast -

Deckenbalken mit dazwischen liegenden Deckenfeldern

- trägt. Entsprechend den Anforderungen

des 2. Nachtrages der Baugenehmigung und der

Grundlage des Prüfberichtes (Prüfbericht 10/12

vom 14.05.2012, Prüfer Herr Schellknecht, Statik

Ingenieurbüro Hammer & Partner) mit der Einstufung

der Decken- und Wandbereiche F30, die

Festlegung der Nichtnutzung des brandlastenfreien

Dachgeschosses sowie dem Einbau einer

Brandmeldeüberwachung als Brandfrüherkennung

im Dachraum, konnte die Ertüchtigung der

gesamten Stahlkonstruktion hinsichtlich der

Brandschutzanforderungen optimiert werden.

Die vier mit offenen Profilen am Firstpunkt befestigten

Stahlseile umfassten den Unterzug auf der

Unterseite mit Flachstahllaschen. Diese Zugseile

und Stahllaschen konnten aufgrund der geringen

Querschnitte nicht mittels Anstrich brandschutztechnisch

ertüchtigt werden. Eine kastenförmige

Ummantelung der Stahllaschen mit Promatplatten,

an vier Stellen entlang des Unterzuges mit

den Malereien des 16. Jahrhunderts - Wappen

der Adelsfamilie und ihrer Familienmitglieder und

Verbündeten darstellend - wurde aus denkmalpflegerischen

Gründen abgelehnt.

Die brandschutztechnische Ertüchtigung der

sichtbaren Stahllaschen und Zugseile im Saal

erforderte zunächst das Lösen der 4 Zugstangen

und die Aufhängung der Konstruktion an

eine mittig durch den Unterzug geführte

Zugstange mit einer runden Stahlplatte als unteren

Abschluss.

Somit konnten die Flachstahllaschen entfernt

werden. Oberhalb des Unterzuges, im Dachraum,

wurde die zentral geführte Zugstange

an Stahlwinkel befestigt, an deren Oberseite

die vier Zugstangen der Konstruktion von

2009 gekontert wurden.